선사유적지 순례

파주지역의 선사유적지(교하 다율, 당하리 고인돌 및 월롱 덕은리 고인돌)와 연천 전곡리 선사유적지를 순례하며 고인돌과 구석기 문화재에 대해 알아본다.

1. 고인돌이란?

고인돌은 괸돌, 지석묘(支石墓)라고도 하며 중국에서는 석봉(石棚), 영어로는 Dolmen이라고 한다.

지석묘라는 용어는 그 한자의 뜻처럼 돌로 고여놓은 무덤이라는 의미이다. 고인돌은 지상이나 지하의 무덤 방위에 커다란 돌을 덮어놓은 선사시대의 무덤으로 보는 것이 일반적인데 때로는 공동무덤을 상징하는 묘표석 혹은 종족이나 집단의 모임장소나 의식을 행하는 제단으로 사용했던 것으로 추정되는 것도 있다. 그 예로 덮개돌에 뚫린 구멍(성혈,星穴)이나 그림 같은 것을 보면 신앙적 대상물로 여겼음을 살펴 볼 수 있다.

이런 커다란 돌유물들은 인류의 거석(巨石)문화의 일종으로 큰 돌에 신비로운 힘과 인간의 길흉화복이 좌우될 수도 있는 정령이 들어 있다는 인식하에 생겨난 것으로 추정된다. 이처럼 거석에 정령이 깃들어 있다는 의식, 또는 거석을 숭배하는 것을 만물숭배신앙(Animism)이라고 한다.

우리나라의 거석문화로는 선돌(石)과 고인돌이 대표적이다.

* 고인돌 무덤의 주인공은 누구였을까? 지금까지 발굴 조사된 고인돌을 보면 어른 남자, 여자의 것 뿐만 아니라 어린아이의 무덤에 이르기까지 다양하게 발견되고 있어 권력을 가진 자나 족장의 무덤만이 아니라 지위 여하를 막론하고 누구나 고인돌 무덤에 묻힐 수 있었던 것으로 추정된다. 그런 현상은 고인돌 사회 후기로 갈수록 더욱 일반화 되었는데 다양한 크기와 형식을 가진 고인돌들이 무더기로 한 지역에서 발견되는 현상은 이를 뒷받침 한다고 할 수 있다.

또한 무덤속에서 발견되는 돌화살촉, 돌검 등의 석기나 장신구, 토기등은 그 시대 사람들의 생활상을 짐작하는데 귀중한 자료이다. 즉 고인돌은 선사시대에 만들어진 무덤으로 당시 사회의 역동성, 규모나 생활을 짐작해보고 아울러 끊임없이 선사시대에 대한 궁금증을 갖게 하는 귀중한 유적이다.

2. 고인돌의 기원과 분포

* 고인돌은 언제부터 만들어지기 시작했을까? 고인돌이 만들어진 시기는 그곳에서 출토된 유물을 보고 그 축조 시기를 짐작할 수 있다. 우리나라의 고인돌에 대한 조성시기는 신석기 시대와 청동기 시대로 추정되는데 신석기시대로 추정하는 것은 고인돌 주변에서 나온 뗀석기, 빗살무늬토기 조각들로 미루어 짐작하는 경우이고 청동기 시대라는 주장은 다시 기원전 2,000년대 말, 1,000년대 초기, 1,000년대 중기 등 세가지의 설이 있다. 일반적으로 우리나라의 고인돌은 지금으로부터 약 3천년 전(기원전 1,000년대)에 만들어진 것으로 보고 있다.

선사시대 사람들은 자연환경 조건에 막대한 영향을 받으며 살았다. 따라서 영원불멸하는 자연물 중 돌을 숭배하고 신앙심을 갖게 되고 그것을 이용해 기념물들을 만들기 시작했는데 특히 시체에 대한 두려움을 가졌던 그들은 죽은 사람이 다시 활동할 수 없게끔 한다는 의미로 시체를 매장한 뒤 큰 돌로 덮었는데 그것이 바로 고인돌이다.

* 우리나라 고인돌의 기원은? 우리나라 고인돌의 기원은 북방기원설, 남방기원설, 독자발생설의 3가지 설이 있다.

북방기원설은 우리나라의 고인돌은 다른 청동기 문화와 더불어 북쪽으로부터 우리나라에 전해졌다는 견해이다. 대표적 청동기 문화유적인 고인돌이 바로 북방(요녕지방)의 돌널무덤에서 발전했다고 보고 돌무덤 뚜껑이 커지면서 개석식 고인돌이 되고 무덤이 지상으로 올라오면서 북방식 고인돌이 되었다는 설이다.

남방기원설은 동남아시아로부터 바다를 건너 전해져 왔다는 것이다. 쌀농사와 더불어 다른 제반 문화가 청동기 시대를 전후하여 전해지기 시작하였고 우리나라에서 평안도, 황해도, 전라도등 서해안을 따라 고인돌이 집중 분포하며 남방문화의 요소인 난생설화와 고인돌의 분포지역이 일치한다는 점에 근거하고 있다.

독자발생설은 우리나라 고인돌이 주변지역에서 영향을 받아 만들어진 것이 아니라 우리나라 자체에서 발생되었다라는 견해이다. 그 이유로 우리나라의 고인돌이 가장 밀집되어 있고 형식도 다양하며 주변의 고인돌보다 시기적으로 앞선다는 것을 들고 있다. 세 가지 설이 모두 나름대로의 근거를 가지고 있는 것은 고인돌에서 비파형 동검같은 북방문화의 유물이 나오기도 하고 농경문화의 유물등 남방문화 관련유물이 발견되기도 한다는 점이며 어쩌면 이것은 우리나라에서 남.북방의 문화가 융합된 독자적인 고인돌 문화가 있었을 가능성을 시사하는 것이기도 하다.

* 고인돌은 주로 어디에 있나?

세계적으로는 북유럽과 서유럽, 영국, 스위스, 지중해 연안, 중동지방과 북아프리카 등에도 분포되어 있고 아시아 지역에는 남부 인도, 자바, 인도네시아, 필리핀, 오키나와, 일본 북구주, 화중지방에서 산둥반도에 이르는 중국 해안지방과 요동반도 지방 등지에 분포되어 있다.

우리나라는 함경북도 지방을 제외한 우리나라 전역에 분포하고 있는데 세계 고인돌 분포지역 중 가장 밀집되어 분포하는 곳이 우리나라이고 특히 전라도 지방에 밀집 분포되어 있다.

고인돌들은 높은 산의 중턱이나 기슭에 위치하는 것도 있으나 주로 해안가나 강가 혹은 그 옆 구릉지대에 놓여 있는 것이 많다. 고인돌이 군락을 이루는 경우 일정한 방향을 가지고 늘어서 있는데 주로 산능선이나 골짜기 방향, 물을 바라보는 방향으로 자리하고 있어 물과 같이 영생하라는 그 시대의 자연관 내세관을 엿 볼 수 있다.

가장 많은 고인돌을 가진 전북지방은 평야지대와 산간지대를 중심으로 집중적으로 분포되어 있으며 전북 고창군의 경우 천여기가 분포하고 있는 것으로 보고되었으며 전북 고창, 부인, 김제, 군산, 정읍, 남원, 장수, 무주 등에서 발견되는 고인돌들은 수십기에서 수백기에 이르는 고인돌 군락을 이루고 있고 그 형식도 여러 형식을 두루 갖추고 있다.

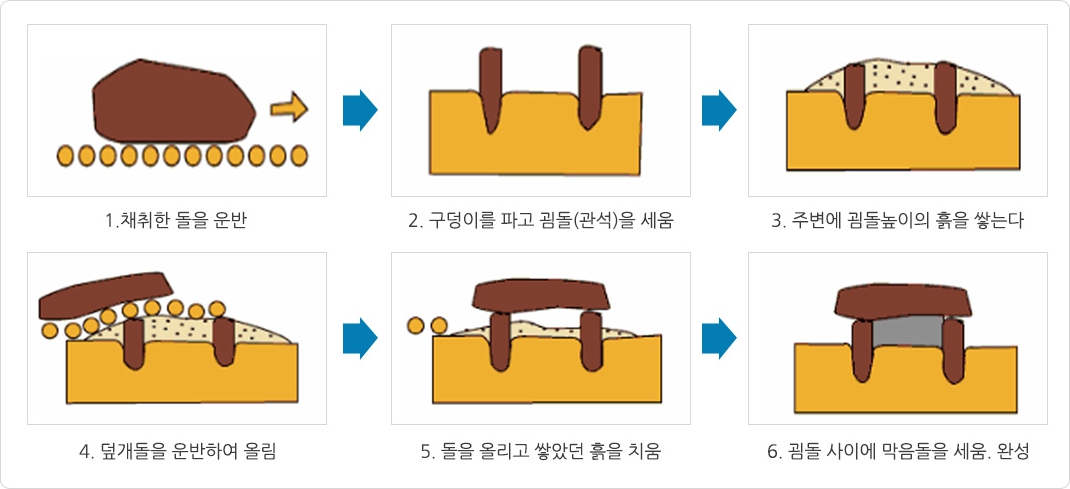

3.고인돌은 어떻게 만들었을까?

* 거대한 돌을 어디서 구한 것일까? 고인돌에 쓰인 거대한 돌은 근처 야산이나 가까운 곳에 있는 바위를 이용했을 것으로 추정된다. 자연암석을 그대로 이용한 경우도 있고 거대한 바위를 쪼개어 사용한 것으로 보이는데 돌을 쪼개 낼 때는 먼저 바위틈에 나무쐐기를 박아 나무에 물을 붓고 나무가 물에 불을 때까지 기다린다. 오랫동안 그렇게 두면 나무가 팽창하면서 돌에 서서히 금이 가고 결국은 쪼개짐이 일어난다.

* 돌을 어떻게 이동하였는가? 거대한 돌을 이동하는데에는 수많은 사람이 동원되었을 것으로 추정된다. 수많은 사람이 한꺼번에 밧줄과 지렛대 등을 이용하여 끌고 당기면서 이동했는데 이때 돌 아래에 통나무를 깔고 굴려가는 방법을 이용했을 것으로 추정된다.

* 어떻게 들어 올렸나? 거대한 뚜껑돌을 올리기 위해서는 먼저 구덩이를 파고 굄돌을 세운 후 그 주변에 흙을 돋아 커다란 언덕을 만들고 그 언덕을 이용해 통나무를 굴려가며 덮개돌을 올린 후 다시 쌓았던 흙을 걷어내는 방법이 이용 되었을 것으로 추정된다. 개석식이나 바둑판식의 경우는 먼저 땅속에 무덤방을 만들고 그 위에 덮개돌을 올려놓는다.

1. 채취한 돌을 운반

2. 구덩이를 파고 굄돌(관석)을 세움

3. 주변에 굄돌높이의 흙을 쌓는다

4. 덮개돌을 운반하여 올림

5. 돌을 올리고 쌓았던 흙을 치움

6. 굄돌 사이에 막음돌을 세움. 완성

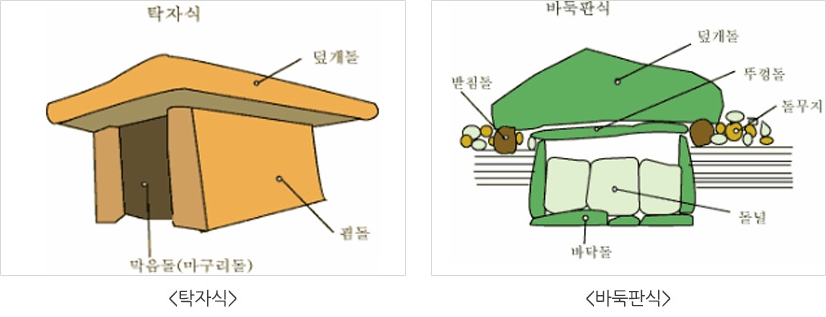

4. 고인돌의 형식(종류)

고인돌의 형식은 북방식, 남방식으로 구분되어 왔으나 북방식 지석묘가 한반도 남부인 장수와 고창지역에서 발견되고 북한과 요동반도에서 수많은 남방식 고인돌이 보고되면서부터는 일반적으로 그 형식의 분류를 고인돌의 모양을 근거로 탁자식, 바둑판식, 개석식 등 세가지로 분류하고 있다.

* 탁자식(북방식)고인돌 탁자식 고인돌은 우리가 흔히 알고 있는 고인돌의 모습으로 모양이 탁자와 같이 생긴데서 붙여진 이름이다. 두꺼운 판석을 마주 세우고 나머지 두면에 막음돌을 세워 네모꼴 무덤방을 만들고 그 위에 커다란 덮개돌을 얹어 놓은 것으로 네모난 무덤방이 지상에 만들어진 모양이다. 덮개의 크기는 대개 2-4미터 정도이고 8미터 이상인 것도 있으며 높이는 소형에서부터 2미터 이상되는 것도 발견되고 있다. 지상의 무덤방 모양은 ᄆ자 ᄑ자와 같이 막힌 모양이거나 이후 어울무덤(함께 계속 사용)이 되면서 한쪽 막음돌을 없애기도 하고 낮은 턱을 만들기도 했는데 탁자식의 경우 일찍부터 도굴을 당하거나 파괴되어 막음돌 없이 =자 평면이 된 경우가 많다. 주로 강화도 부근리와 파주 덕은리, 황해도 은율 및 평남등지에 분포한다.

* 바둑판식(남방식) 고인돌 탁자식 고인돌은 우리가 흔히 알고 있는 고인돌의 모습으로 모양이 탁자와 같이 생긴데서 붙여진 이름이다. 두꺼운 판석을 마주 세우고 나머지 두면에 막음돌을 세워 네모꼴 무덤방을 만들고 그 위에 커다란 덮개돌을 얹어 놓은 것으로 네모난 무덤방이 지상에 만들어진 모양이다. 덮개의 크기는 대개 2-4미터 정도이고 8미터 이상인 것도 있으며 높이는 소형에서부터 2미터 이상되는 것도 발견되고 있다. 지상의 무덤방 모양은 ᄆ자 ᄑ자와 같이 막힌 모양이거나 이후 어울무덤(함께 계속 사용)이 되면서 한쪽 막음돌을 없애기도 하고 낮은 턱을 만들기도 했는데 탁자식의 경우 일찍부터 도굴을 당하거나 파괴되어 막음돌 없이 =자 평면이 된 경우가 많다. 주로 강화도 부근리와 파주 덕은리, 황해도 은율 및 평남등지에 분포한다.

*개석식(式) 고인돌 바둑판식은 탁자식과 반대로 땅속에 돌로 무덤방을 만들고 그 지상에 둥글거나 위가 뾰족한 서너개의 받침돌을 둔 뒤 거대한 덮개돌을 얹은 것으로 그 모양이 바둑판 같다하여 붙여진 이름이다.

이 바둑판식 고인돌은 점차 무덤방이 따로 없이 여러 무덤이 모여있는 묘역의 중심에 묘표로서 만들어지기도 하였다. 덮개돌의 크기는 60-80톤이 넘는 초대형에서 소형까지 다양하게 나타나며 탁자식 고인돌처럼 전체 높이에 따라 사람 키를 넘어서는 것부터 작은 것까지 다양하다. 주로 전라도, 경상도 등 한강 이남지역에 분포한다.

개석식 고인돌은 한반도에서 가장 많이 발견되는 고인돌로 땅속에 무덤방을 만들고 무덤방 뚜껑에서 커다란 돌만이 올려져 있는 고인돌을 말하며 지표면에는 굄돌이나 받침돌이 드러나지 않는다. 겉에 받침돌이 없다 하여 '무지석식' 혹은 '놓인 형 고인돌'이라고 부르기도 한다. 굄돌이나 받침돌이 없어 대부분 반쯤 땅속에 파묻혀 있어 자연석으로 오인하는 경우가 많으나 덮개돌의 가공상태와 주변 상황, 그리고 입지 조건이 여느 자연석과는 다르기에 고인돌이라는 것을 짐작할 수 있다. 따라서 탁자식이나 바둑판식 고인돌에 비해 상대적으로 도굴되거나 파괴되지 않고 온전하게 남아있는 경우가 많다. 이 고인돌은 한반도 전역에 분포된 우리나라 고인돌의 대표적 형식이라고 볼 수 있다.

5. 고인돌의 부분 명칭

6. 파주의 고인돌

파주는 우리나라 고인돌 분포지 가운데 수도권 인근 지역 중 강화 고인돌 유적 다음가는 집단 고인돌 유적이 형성되어 있는 곳이다. 특히 월롱면 덕은리 고인돌은 고인돌 주변에서 청동기 시대의 대형 움집터가 발견되었는데 이처럼 크고 완벽에 가까운 수혈식 주거지가 발견된 것은 우리나라에서 유일한 유적이다.

파주의 고인돌 분포 양상은 주로 임진강 연안을 끼고 있는 산사면이나 낮은 구릉지를 끼고 분포하는데 특히 임진강과 한강이 만나는 교하지역은 다율리, 당하리, 교하리, 상지석리, 하지석리, 산남리 등이 고인돌 유적이 분포하고 있는 지역이며, 월롱면 덕은리의 고인돌과 진동면 초리 등 임진강 연안 지역에 밀집되어 나타나고 있다.

* 교하 다율, 당하리 고인돌 교하읍 교하중학교 인근 다율리와 당하리, 교하리가 인접한 구릉지대에 약 100여기의 고인돌이 집중 분포되어 있는 것으로 확인되었는데 안타깝게도 군사시설 및 산림훼손으로 인해 대부분의 고인돌이 파괴 또는 훼손되었으며 20여기만이 그 원형을 확인 할 수 있다. 그 가운데 상태가 양호한 6기가 경기도 기념물 제129호로 지정되어 있다. 이곳의 고인돌들은 조사 당시 이미 훼손이 심해 하부구조가 제대로 남아있지 않은 상태였으나 탁자식 고인돌로 추정되며 고인돌 주변에서 작은 토기 조각이 발견되기도 하였다. 집터가 발굴되었는데 집터는 네모꼴의 움집으로 현재 일부의 고인돌은 경기도청, 통일로, 온양민속박물관 등에 이전 복원되어 있으며 발굴 당시 고인돌 대부분이 제자리를 벗어나 있었다. 당하리 고인돌은 조사하는 과정에서 청동기 12.5미터, 너비 4미터, 깊이 40-80m의 크기이다. 집터 안에서는 구멍무늬토기, 민무늬토기, 간돌검, 가락바퀴 등이 출토되었으며 집터 안쪽에 화덕자리 두 군데가 발견되어 이곳이 선사인들의 생활 주거지였음이 확인되었다.

* 월롱 덕은리 고인돌 덕은리 고인돌은 임진강 지류인 문산천의 서안에 이어진 높이 82미터의 구릉지대에 능선을 따라 분포하고 있는 소규모 탁자형(북방식) 고인돌이다. 구릉의 하단부분에서 서북쪽으로 구릉 최고점에 이르기까지 능선마다 1-2개씩의 소형 지석묘들이 흩어져 있으며 가장 꼭대기에서 서쪽으로 30미터 되는 지점에 가장 큰 규모의 지석묘가 위치하고 있다. 그리고 그 주변으로 남쪽 사면에 걸쳐 약 10여기의 지석묘들이 분포하고 있어 가장 큰 규모의 고인돌이 이 유적의 중심이 되고 있다.

약 20여기가 넘는 이곳의 고인돌들은 발견 당시 대부분이 무너져 땅에 묻혀 있었으며 학술조사 이후 그 중 몇기를 복원하여 보존하고 있다. 덕은리 고인돌은 수도권 인근 고인돌 유적으로는 강화 고인돌에 이어 두 번째 규모이며 이 곳의 고인돌은 모두 탁자형(북방식) 지석묘로 이루어져 있다.

1963년-65년에 걸쳐 실시된 이곳의 지석묘 발굴 조사 과정에서 청동기 시대의 대형 움집터(竪穴式住居址)가 발견되었는데 그 규모가 동서길이 15.7미터, 남북너비 3.7미터 깊이 40-90cm의 길쭉한 평면을 이루고 있는데 벽면에는 붉게 탄 흔적과 4면의 벽선을 따라 바닥에 기둥을 세웠던 흔적, 중앙 동편에 2개의 화덕자리가 발견되었다. 이들과 함께 숯 조각이 발견되었는데 방사성탄소연대 측정결과 이주거지의 연대가 기원전 7세기를 전후하는 시기의 유적임이 밝혀졌다. 현재 국가사적 제148호로 지정되어 있다.

*고인돌과 지명 교하읍 상지석리(上支石里), 하지석리(下支石里) 본래 교하군 지석면 지역으로 고인돌이 두 곳에 있는데 고인돌을 중심으로 위쪽 마을을 상지석리 아래 마을을 하지석리라고 명명하였다. 현재는 상지석1리에 고인돌이 있는데 이 마을의 자연마을명은 괸돌이다.

파주 선현의 얼을 찾아서

방촌 황희(黃喜) 선생, 율곡 이이(李珥) 선생, 우계 성혼(成渾) 선생, 묵재 윤관(尹瓘)장군 등 파주와 관련된 선현들의 유적을 찾아본다.

방촌 황희(黃喜) 선생(1363~1452)

고려 말 조선 초의 대표적인 정승이자 청백리로 탄현면 금승리에

지방기념물

제34호로 지정된 묘가 있고, 문산읍 사목리에 관직에서 물러나

여생을

보낸 반구정이 있다.

초명은 수노, 호는 방촌, 본관은 장수, 이조참의에 증직된 석부의

증손이고, 의정부참찬에 증직된 균비의 손자이며, 판강릉대도호부사를

지낸

군서의 아들이다.

고려 말 조선 초의 대표적인 정승이자 청백리로 탄현면 금승리에

지방기념물

제34호로 지정된 묘가 있고, 문산읍 사목리에 관직에서 물러나

여생을

보낸 반구정이 있다.

초명은 수노, 호는 방촌, 본관은 장수, 이조참의에 증직된 석부의

증손이고, 의정부참찬에 증직된 균비의 손자이며, 판강릉대도호부사를

지낸

군서의 아들이다.

1363년(공민왕 12) 개성 가조리에서 출생하였는데, 어머니 용궁 김씨가 그를 잉태했던 열 달 동안 송악산 용암 폭포에 물이 흐르지 않다가 그가 태어나자 비로소 전과 같이 물이 쏟아져 내렸다고 한다. 27세때 문과에 급제하여 성균관학록 (成均館學錄)이 되었다. 1392년에 고려가 망하자 두문동(杜門洞)에 은거하였는데 조정의 요청과 동료들의 추천으로 성균관학관(成均館學官)으로 왕이 직접 벼슬을 내렸다. 이후 여러 요직을 역임하면서 조선 태종(太宗)대에 국가기반을 확립하는 데 큰 업적을 남겼다.

세종(世宗)대에는 20여년 동안 국정을 총리하는 의정부(府)의 최고 관직인 영의정부사(領議政府事)로서 외교와 문물제도의 정비, 4군 6진의 개척, 집현전을 중심으로 한 문물의 진흥 등을 지휘하여 세종성세 (世宗盛世)를 이루는데 크게 기여하였다. 1452년(문종 2) 세종의 묘정에 배향되었고, 1455년(세조 1) 아들 황수신이 좌익공신에 책록 되면서 남원 부원군에 추봉되었다. 파주의 반구정과 문경의 숙정사에 영정이 봉안되어 있고, 파주의 방촌영당, 상주의 옥동서원, 장수의 창계서원, 남원의 풍계서원 등에 제향되었다. 저서로는 '방촌집'이 있으며 시호는 익성이다.

황희선생 묘

지정번호:경기도 기념물 제34호

지정번호:경기도 기념물 제34호

지정시기: 1976년 8월 27일

시대: 조선 전기 문종2년(1452)

소 재 지 : 탄현면 금승리 산1

소유자: 장수 황씨 대종중

조선초기(朝鮮初期)의 명재상(名宰相)이며 청백리의 표상인 방촌 황희(黃喜1363~1452)선생의 묘이다.

묘역은 3단으로 넓게 조성되었고, 봉분 역시 규모가 크다. 봉분의 구조는 다른 묘의 형태와는 달리 전면을 ㄷ자모양으로 화강암 장대석 (長臺石)을 이용하여 전방을 향해 3단의 호석(護石)을 쌓아 봉분과 연결시킨 특이한 구조이다. 봉분 앞에는 혼유석(魂遊石)?상석? 향로석이 밀착되어 있으며 그 정면에는 4개의 화창(窓)이 투각된 장명등이 있다. 봉분 좌측에 묘갈이 위치하며 그 아래로 동자상과 문인석이 각각 1쌍씩 설치되어 있다.

묘역의 아래에 위치하고 있는 원모재(遠慕齋)앞 언덕에 신도비가 있는데 1505년(연산군 11)에 세워졌으며 신숙주(申叔舟)가 짓고 안침(安琛)이 썼다. 비문은 마모가 심해 판독이 불가능하며 옆에 1945년에 다시 세운 신도비가 있고 비각을 세워 보호하고 있다.

반구정

지정번호:경기도 문화재자료 제12호

지정번호:경기도 문화재자료 제12호

지정일 : 1983년 9월 19일

시대: 조선 전기 세종연간

소 재 지 : 문산읍 사목리 190

규모: 정면 2칸, 측면 2칸

반구정(伴鷗亭)은 고려말기와 조선초기의 문신이며 명상(相)인 방촌 황희(黃喜 1363~1452) 선생께서 관직에서 물러나 갈매기를 벗삼아 여생을 보내던 곳이다. 임진강 기슭에 세워진 정자로 낙하진에 인접해 있어 원래는 낙하정(河亭)이라 하였다.

선생의 사후에도 그를 추모하는 8도의 유림들이 유적지로 수호하여 내려왔으나, 애석하게도 한국전쟁 때 모두 불타버렸다. 그 뒤 이 일대의 후손들이 부분적으로 복구해 오다가 1967년에 시멘트로 개축을 하고 1975년에는 단청을 하고 축대를 손보았다. 그 후 1998년 유적지 정화사업의 일환으로 반구정과 앙지대등을 목조건물로 개축하였다.

이곳은 임진강이 내려다보이는 강안(江岸) 기암절벽 위에 위치하고 있는데 허목(許穆)의 『伴鷗亭記』를 보면 "정자는 파주 서쪽 15리 임진강 아래에 있고 조수 때마다 백구가 강 위로 모여들어 들판 모래사장에 가득하다. 9월이면 기러기가 손으로 온다. 서쪽으로 바다는 20리이다."라고 아름다운 풍광을 묘사해 놓았다.

□ 황희 선생 영당지

지정번호:경기도 기념물 제29호

지정년월일: 1976년 8월 27일

시대: 조선 전기 세조1년(1455)

소재지: 문산읍 사목리 산122

규모 : 정면 3칸, 측면 2칸

조선초기(朝鮮初期)의 명상(名相)이며 청백리(淸白吏)의 대표적인 방촌(尨村) 황희(黃喜 1363~1452)의 유업을 기리기 위하여 후손들이 영정을 모시고 제사를 지내는 곳이다. 호를 따라 방촌영당(影堂)이라고 한다.

문종 2년(1452) 황희(黃喜)가 90세로 세상을 떠나자 세종의 묘정(廟庭)에 배향하고, 세조(世祖) 원년(1455)에 유림들이 그의 유덕을 추모하기 위하여 이곳에 반구정(伴鷗亭), 앙지대(仰止臺), 경모재(景慕齋)와 이 영당을 짓고 영정을 모셨으니 지금으로부터 약 500여년 전의 일이다. 그 후 이 영당은 한국전쟁으로 전부 불탄 것을 1962년 후손들이 복원하였는데 정면 3칸, 측면 2칸인 초익공양식(初翼工樣式)의 맞배지붕이다. 내부에는 중앙에 감실을 두고 그 안에 영정을 모셨다. 건물 주위로는 방형의 담장이 둘러쳐져 있으며 정면의 입구에는 솟을삼문이 있다.

율곡 이이(李珥) 선생(1536 ~ 1584)

조선 중기의 대표적인 학자이자 경세가로 선대의 세거지인 파평면

율곡리에서 성장하였고, 법원읍 동문리에 기념물 제15호로 지정된

묘가 있다. 아명은 현룡, 자는 숙헌, 호는 율곡, 석담, 우재

본관은 덕수, 판관 의석의 증손이고 사헌부감찰 원수의 아들로

1536년(중종 31) 외가인 강릉 오죽헌에서 태어났다.

조선 중기의 대표적인 학자이자 경세가로 선대의 세거지인 파평면

율곡리에서 성장하였고, 법원읍 동문리에 기념물 제15호로 지정된

묘가 있다. 아명은 현룡, 자는 숙헌, 호는 율곡, 석담, 우재

본관은 덕수, 판관 의석의 증손이고 사헌부감찰 원수의 아들로

1536년(중종 31) 외가인 강릉 오죽헌에서 태어났다.

어머니인 신사임당이 율곡을 낳던 날 밤 꿈에 검은 용이 바다에서 침실로 날아와 아이를 안겨주는 것을 보았다 하여 어릴 때 이름을 현룡이라고 하였다. 산실은 몽룡실이라 하여 보물 제 165호로 지정되어 보존되고 있다.

그의 생애와 관련이 깊은 지역이 세 곳이 있는데, 첫째는 그가 태어난 외가가 있었던 강원도 강릉의 오죽헌이고, 둘째는 처가가 있었던 황해도 해주의 석담, 그리고 셋째는 덕수이씨 가문의 세거지이면서 그가 성장했던 율곡리이다. 특히 그의 호 율곡은 파주의 율곡촌에서 유래된 것이다.

율곡은 조선 시대 대표적인 성리학자일 뿐만 아니라 정치, 경제, 사회 전반에 걸쳐 개혁을 주장한 대표적인 정치개혁가였다. 대동법의 실시, 사창의 설치 등 사회정책에 대한 획기적인 선견을 제시하기도한 그의 시무논적 경향은 조선 후기 실학자들에게도 큰 영향을 미쳤다.

저술로는 '성학집요', '격몽요결', '소학집주개본', '중용토석' 등과 이를 집대성한 '율곡전서'가 있다. 글씨와 그림에도 뛰어났다고 한다. 선조의 묘정에 배향되었으며, 해주 석담의 소현서원, 법원읍 동문리의 자운서원, 강릉의 송담서원, 풍덕의 구암서원, 서흥의 화곡서원, 함흥의 운전서원 등 전국 20여개 서원에 제향되었다. 1624년(인조2) 문성이란 시호가 내려졌고, 1681년(숙종7) 문묘에 종사되었다.

□ 화석정

지정번호:경기도 유형문화재 제61호

지정번호:경기도 유형문화재 제61호

지정시기: 1974년 9월26일

시대: 조선중기

소재지: 파평면 율곡리 산 100-1

율곡 이이(李珥)선생의 본향인 파평면 율곡리 임진강변에 위치한 화석정(花石亭)은 원래 고려말 대유학자 인 길재(再)와 관련이 있다고 전해지나 자세한 문헌기록은 없다. 그 후 세종 25년(1443)에 율곡선생의 5대조부인 강평공(康平公) 이명신(李明晨)이 정자를 세운것을 성종(成宗)9년(1478) 선생의 증조부 이의석(李碩)이 보수하고 이숙함(李叔成)이 화석정이라 이름지었다.

율곡선생은 국사의 여가가 날 때마다 이곳을 찾았고 관직을 물러난 후에는 여생을 이곳에서 제자들과 함께 보내면서 시와 학문을 논하였다고 한다. 당시 그의 학문에 반한 중국의 칙사(勅使) 황홍헌(黃洪憲)이 찾아와 시를 읊고 자연을 즐겼다는 설도 있다.

임진왜란 때 불타 없어져 80여년간 터만 남아있는 것을 현종 14년(1673)에 율곡선생의 증손 이후지(李厚址)?이후방(李厚牥)이 다시 세웠으나 한국전쟁 때 다시 소실되었다. 현재의 화석정은 1966년 파주 유림들이 성금을 모아 복원한 것으로 건축양식은 팔작지붕 겹처마에 초익공(初翼工) 형태로 조선시대 양식을 따랐다.

건물의 정면중앙에는 박정희 전대통령이 쓴 ‘花石亭’ 현판이 걸려있으며 내부 뒷면에는 율곡선생이 8세때 화석정에서 지었다는 『八歲賦詩』가 걸려있다.

《八歲賦詩》 林亭秋已晩 騷客意無窮 숲속정자에 가을이 이미 깊으니 시인의 생각이 한이 없어라. 遠水連天碧 霜楓向日紅 먼물은 하늘에 닿아 푸르고 서리맞은 단풍은 햇빛받아 붉구나! 山吐孤輪月 江含萬里風 산은 외로운 달을 토해내고 강은 만리 바람을 머금는다. 塞鴻何處去 聲斷暮雲中 변방 기러기는 어디로 가는가? 저녁구름 속으로 사라지는 소리.

□ 자운서원

지정번호 : 경기도 기념물 제45호

지정번호 : 경기도 기념물 제45호

지정년월일 : 1973년 7월 10일

시대 : 조선 중기 광해군 7년(1615) 소재지 : 법원읍

동문리 산5-1

규모 : 사당 정면 3칸, 측면 3칸

이 서원은 조선 광해군(光海君) 7년(1615)에 조선 중기의 대학자 율곡 이이(栗谷 李珥 1536~1584)의 학문과 덕행을 추모하기 위해 지방 유림들로 인하여 창건되었다.

효종(孝) 원년(1650)에 '자운(紫雲)'이라 사액을 받았으며, 그 뒤 숙종(肅宗) 39년에 그의 후학인 사계(沙溪) 김장생(金長生 1548~1631)과 현석(玄石) 박세채(朴世采 1632~1695) 두 분을 추가 배향하여 선현 배향과 지방교육의 일익을 담당하여 왔다.

그러나 조선후기인 고종 5년(1868)에 대원군(大院君)의 서원철폐령으로 훼철되어 빈터에 묘정비(廟庭碑)만 남아 있다가 1970년 유림의 기금과 국가지원을 받아 복원하였고 1973년 경내 주변을 정화하였다. 경내의 건물로는 팔작지붕으로 된 사당(祠堂)과 삼문(三門) 등이 있으며 담장 밖에는 묘정비(廟庭碑)가 세워져 있다. 사당은 정면 3칸, 측면 3칸의 규모이며 높은 대지위에 세워졌다.

최근에 사당 전면에 강당과 동재, 서재, 협문, 외삼문을 신축하고 주변을 정비하였다. 사당 내부에는 이이의 영정을 중심으로 좌우에 김장생과 박세채의 위패를 모셨으며 매년 가을 율곡문화제 기간 중 제향을 올리고 있다.

묵재 윤관(尹瓘) 장군(1040 ~ 1111)

고려의 문신이자 무신으로 파평면 금파리에서 출생하였으며, 광탄면

분수리에 묘가 있다. 자는 동현, 호는 묵재, 본관은 파평, 고려

태조를 도운 삼한공신 신달의 고손이며, 검교소부소감을 지낸 집형의

아들이다. 출생과 관련된 비화로 아버지 문정공이 용마를 타고

하늘을 나는 꿈을 꾼 후에 부인 김씨에게 태기가 있어 낳았다고

한다. 일찍 학문에 눈을 떠 잠시도 책읽기를 게을리 하지

않았으며, 특히 오경을 즐겨 봤다고 한다.

고려의 문신이자 무신으로 파평면 금파리에서 출생하였으며, 광탄면

분수리에 묘가 있다. 자는 동현, 호는 묵재, 본관은 파평, 고려

태조를 도운 삼한공신 신달의 고손이며, 검교소부소감을 지낸 집형의

아들이다. 출생과 관련된 비화로 아버지 문정공이 용마를 타고

하늘을 나는 꿈을 꾼 후에 부인 김씨에게 태기가 있어 낳았다고

한다. 일찍 학문에 눈을 떠 잠시도 책읽기를 게을리 하지

않았으며, 특히 오경을 즐겨 봤다고 한다.

고려 문종(宗)때 문과에 급제하였고 숙종 9년(1104)에 동북면행 영병마도통(東北面行營兵馬都統)이 되어 국경을 침범하는 여진정벌에 나섰으나 여진의 강한 기병에 패하고 임기응변으로 강화를 맺고 철수하였다.

그 후 특수부대인 별무반(別武班)을 창설 대원수(元帥)가 되어 예종2년(1107) 부원수 오연총(吳延寵)과 함께 17만 대군을 이끌고 여진을 정벌하고 9성을 쌓아 국방을 수비하게 하였다. 많은 선비들의 존경을 한 몸에 받을 정도로 어진 성품과 학식을 겸비했다고 전한다. 후손들이 크게 번창하여 후대에 일가를 이루었다. 1130년 예종의 묘정과 조선 문종대에 이르러 왕의 명으로 숭의전에 배향되었다. 파주 여충사에 봉사하고 청원의 호남사 등에 배향되었다. 시호는 처음에 문경이었으나 후에 문숙으로 고쳐졌다. 척지대업을 이룩한 해동명장이라는 명성으로 지금까지 후대에 널리 추앙받고 있다.

□ 윤관장군 묘

지정번호: 사적 제323호

지정번호: 사적 제323호

지정일 : 1988년 2월27일

시 대 : 고려 중기 예종6년(1111)

소재지 : 광탄면 분수리 산4-1

소유자: 파평윤씨대종회

고려 예종(睿宗)때 여진정벌의 공을 세운 명장 윤관(尹瓘)의 묘로 묘역전체 규모가 상당히 크고 웅장하며 봉분과 석물이 단을 이루며 자리잡고 있다. 봉분아래는 장대석 모양의 호석(護石)을 두르고 봉분 뒤로 담장을 둘러 아늑한 느낌을 주고 있다. 봉분정면에 상석(床石)이 놓여있으며 왼쪽에 묘비가 서 있다. 한 계단 아래에 양쪽으로 망주석과 상석 전면에 사각의 장명등이 세워져 있다. 장명등을 중심으로 각각 양편에 동자석, 문인석, 무인석, 석양, 석마 등이 일렬로 배치되어 있다. 묘역 아래에는 윤관장군의 영정이 봉안돼있는 여충사(麗忠祠)가 자리하고 있는데 매년 음력 3월 10일 제향을 봉행하고 있다.

□ 상서대(尙書臺)

지정번호: 향토유적 제11호

지정번호: 향토유적 제11호

지정일 : 2001년 12월 21일

시대: 조선시대

소재지: 파주시 법원읍 웅담리 330

소유자: 파평윤씨 대종회

상서대(尙書臺)는 고려시대 문숙공 윤관(公肅公,尹瓘, 1040~1111)이 상서(尙書)로 있을 때 여가를 틈타 시문과 휴양을 하던 별저의 유허지로 그 후 그의 후손들이 학문을 닦던 곳이며 묘소가 실전된 후손들의 비단(碑壇)이 세워져 있는 곳이다.

건축물은 남아있지 않으며 단지 장방형의 담장을 두르고 사주문을 세워 출입 할 수 있도록 하였다. 내부 중앙 우측으로 파평윤공상서대(坡平尹公尙書臺)라고 쓴 비가 세워져 있으며 상서대비 뒤편으로 묘소가 실전된 10위(位)의 추원단(追遠壇)이 나란히 세워져 있다. 또 내부에는 윤관이 직접 심었다는 느티나무가 임진왜란 때 병화로 타 죽었으나 다시 새싹이 자라났다는 노거수 2그루가 보호수로 지정되어 있다. 상서대 옆 하천 절벽에는 윤관의 애첩 웅단이 순절했다는 전설이 담긴 『낙화암(落花岩)』이라 쓴 비가 세워져 있으며, 그 아래 연못을 웅담(熊潭)이라 부르고 있다.

향교·서원 순례

파주에 남아 있는 향교(교하향교/파주향교/적성향교/) 및 서원(용주서원/자운서원/파산서원)을 찾아 향교 및 서원에 대한 이해를 높인다.

향교(鄕校)의 이해

1. 향교(鄕校)란? 향교의 사전적 의미로는 시골에 있는 문묘(文廟 공자를 모신 사당)와 그곳에 딸린 옛날의 학교로 고려시대를 비롯하여 조선에 계승된 관학성격의 지방교육기관이다. 즉, 향교는 서울을 제외한 지방이나 시골에서 유학을 교육하기 위해서 국가가 설립한 관학 교육기관을 말한다. 향교를 다르게 부르는 이름으로는 교궁(敎宮), 학궁(學宮), 제궁(齊宮), 또는 향학(鄕學)이 있다. 향교는 본래 경학 또는 국학(國學)에 대칭되는 지방(향읍)의 학교라는 의미로 고려후기에 와서 일반화된 명칭이지만 중국에서는 수도의 국학에 대칭되는 뜻으로 오래전부터 사용해 왔다.

2. 향교의 기능 향교의 기능은 크게 세가지로 볼 수 있으며 문묘향사, 교육 및 인재양성, 민풍교화 기능이 그것이다.

1. 문묘향사(文廟享祀)

향교기능 중 가장 중요시하는 기능이 문묘향사 기능이다. 이는 배우는

사람들로 하여금 공자를 비롯한 유교를 빛내고 발전시킨 성현들의 훌륭한

덕을 기리고 그 위업을 본받을 수 있도록 하기 위한 것이다.

문묘는 문선왕묘(文宣王廟)의 약칭으로 공자를 모신 사당을 말한다.

문선왕은 곧 공자이니 공자가 죽은 후 당나라 현종이 공자의 높은 덕을

기려 공자를 문선왕으로 높여 부른데서 비롯됐다.

향교에서는 반드시 문묘가 있으며 공자를 비롯한 중국의 성현과 철인 및

우리나라의 대유학자(賢儒)의 위패를 모시고 정기적으로 제사를 드리고

있다. 향교에서 문묘의 역할을 하는 건물은 대성전(大成殿)이며 대성전이

없으면 향교라 하지 않을 정도였다.

-향교 배향인물

-중국5성현:孔子.顔子.曾子.子思.孟子

-孔門十哲/宋朝六賢

-우리나라 18賢:

薛聰.崔致遠.安裕.鄭夢周.金宏弼.鄭汝昌.趙光祖.李彦迪.李滉.

金麟厚.李珥.成渾.金長生,趙憲,金集.宋時烈宋浚吉.朴世采

2. 지방민 교육

향교의 기능중 중요한 기능중의 하나는 교육이었다. 국가에서 필요한 인재를

과거를 통해 뽑았는데 이러한 인재를 양성하는 곳으로서도 기여를 했다. 즉

당시에 과거에 뜻이 있는 젊은이들은 향교에 들어가 공부를 마친후

1차시험(생원 또는 진사)에 합격한 후 성균관에 입학하여 문관시험에

응시하여 관리로 출세하는 것을 큰 목표로 하였다. 지금으로 말하자면

향교는 중등학교 역할을 수행했다. 그러나 전문적인 관료양성 교육의

목적보다는 백성을 교화하는 교양교육의 기능을 중요시 했다.

3. 민풍교화(民風敎化)

향교는 또한 유교적 이념을 바탕으로 도덕적 규범에 의한 교양교육을 통해

지방의 풍속을 바로잡고 각종 의식과 예절을 보급하고 전파하는 장소였다.

이를 담당한 이는 교관이었다.

3. 향교 건물구성 및 배치 향교의 건물구성을 살펴보면 대성전을 중심으로한 제향의식공간인 문묘구역과, 명륜당(明倫堂)을 중심으로한 교육공간인 강학구역(講學區域)으로 크게 구분되며, 나머지는 이들 두 구역을 보조하는 딸린 건물들로 구성된다.

이를 보다 자세히 설명하면, 제향의식을 거행하는 문묘구역의 건물은 대성전을 비롯해서 대성전의 좌우에 동무(東?)와 서무(西?)가 있으며 보조건물로는 제향의식때 제(祭)를 마련하는 제기고, 전사청 및 문묘구역으로 출입할 수 있는 내신문(內神門 또는 내삼문, 신삼문)이 있다.

향교건물의 으뜸건물이며 문묘구역의 가장 중심건물인 대성전은 전체경내의 중앙에 배치되어 있고 건물 안에는 반드시 공자를 중심으로 중국의 4성인(안자, 증자, 자사, 맹자)과 옛 성현들의 위패를 모시고 있다. 건물의 규모는 보통 15평~30평 정도며, 향교가 위치한 도시의 크기에 따라 다르다.

교생들의 교육공간인 강학구역은 주요건물로 명륜당, 동재(東齋), 서재(西齋)가 있다. 보조건물로 고직사(庫直舍 또는 교직사)등으로 이루어져 있다.

동재와 서재는 학생들이 공부하며 기숙하는 곳으로 명륜당의 오른쪽을 동재 왼쪽을 서재라 하였다. 일반적으로 동재에는 양반의 자재들이 기거하였고 서재에는 평민의 자재들이 기거하여 신분의 구별을 두었다.

그 밖의 보조건물로 고직사(庫直舍 또는 교직사)가 있는데 고직사는 문묘제향 등 각종 행사와 교생들의 강학을 원활히 돕기 위해 관리인이 거처하는 건물이다.

파주의 향교

파주에는 교하, 파주, 적성향교 등 모두 3개의 향교가 있다. 향교는 원래 주?군?현 등 한 개 고을에 1개씩을 설립하는 것이 원칙인데, 한지방에 3개나 있는 것은 드문 일이다. 이는 파주가 과거의 3개 고을이 합쳐져 이뤄졌다는 것을 알 수 있다.

1. 교하향교(交河鄕校)

시대 : 조선후기 영조연간

시대 : 조선후기 영조연간

소재지 : 파주시 쇠재로 91

1407년(태종7년) 탄현면 갈현리에 창건되었다가 1731년(영조 7) 장릉이 들어서자 현재의 위치로 이전했다.

파주지방의 교육 및 역대 현유(賢儒)의 위패를 봉안하고 국가로부터 토지 노비 등을 지급받아 왔으나 갑오개혁 이후 교육기능은 약해지고 현재는 유학자의 위패를 봉안 및 배향하는 기능을 담당하고 있다.

경내에는 대성전, 명륜당, 동무, 서무, 동재, 서재, 내?외삼문이 있으며 홍살문 밖에 교직사가 있다. 대성전에는 공자를 비롯한 5성(聖), 송2현(2賢)과 우리나라 18현의 위패를 모시고 있다.

2. 파주향교(坡州鄕校)

시 대 : 조선후기 영조40년(1764)

시 대 : 조선후기 영조40년(1764)

소재지 : 파주읍 파주리

조선초기에 설립된 이 향교는 선현의 위패 봉안과 파주지역의 교육담당을 위해 설립되었다. 갑오개혁 이후 교육적 기능은 약해지고 현재는 봄가을로 석전제를 봉행하고 초하루?보름이 되면 분향한다.

3. 적성향교(積城鄕校)

시 대 : 조선전기

소재지 : 적성면 구읍리

적성향교는 칠중성 아래 전학후묘(대성전이 위에 있고 명륜당이 아래에 위치한 건물배치 형태)의 배치형식으로 설립된 유서깊은 향교이다. 『적성현지』에 따르면 설립초기에는 대성전, 명륜당, 신문, 동서협문, 제기고, 대문 등이 있었다고 하나 현재는 대성전?명륜당?외삼문? 홍살문만이 남아 있다. 중국 5성과 10철(哲) 송6현 및 우리나라 18현의 위패를 모시고 있다. 매년8월 첫째 정일(丁日)에 유림들이 모여 제사(석전대제)를 지내고 있다.

서원(書院)의 이해

1. 서원(書院)의 뜻 조선중기 이후 학문연구와 선현제향을 위해 사림(士林)에 의해 설립된 사설교육기관이며 향촌 자치운영기구이다. 즉, 향교가 국가에서 설치운영한 지방교육 기관이라면 서원은 지방유생들이 중심이 되어 설립 운영된 지방사립학교의 성격을 띠고 있다.

서원의 명칭은 당나라 현종때 궁중에 있던 서적의 편수처이던 여정전서원(麗正殿書院), 집현전서원(集賢殿書院)등의 설치에서 유래 되었으며, 송나라때 지방의 사숙(私塾)에 조정에서 '서원'이라는 이름을 주기도 했다. 원래 내외의 명현을 제사하고 청소년을 모아 인재를 기르는 사설기관 이었는데, 선현을 제사하는 사(祠)와 자제를 교육하는 제(齊)가 합하여 설립되었다고 한다.

2. 서원의 기능

1. 교육 (강학)

서원에서 교육기능은 향교가 문묘향사의 제사기능을 가장 중요시했던 것처럼

서원에서 무엇보다 중시하는 기능이다.

교육은 지역의 인재를 선발해 국가에서 필요로 하는 인재양성을 목적으로

하는 점에서는 역시 향교와 크게 다르지는 않다. 그러나 향교가 백성을

교화하는 교양위주의 교육을 하였다면 서원은 좀더 적극적으로 과거를 통한

전문적인 관료육성을 목표로 하였다는 점이 다르다.

그것은 서원이 그 지역의 사림(유림, 선비)들이 중심으로 만든 사설교육기관으로 유교질서와 명분 전통 의리를 중시하고 정계진출을 통한 입신양명과 파벌의식이 강한 그들만의 특성 때문이기도 하다. 때문에 자신들이 속한 서원에서 학문정진을 통해 과거를 거쳐 중앙에 진출하는 것은 개인과 가문의 영광이자 서원에 소속된 유림들의 위상을 높이는 일이기도 했다. 그런면에서 유생들을 대상으로 한 서원의 교육기능은 문묘향사 못지 않게 현실적인 면에서 대단히 중요한 일이었다.

2. 향사(享祀)

향교에서처럼 서원에서도 중요시하는 기능이 향사(제사)기능이다. 향교와

다른점은 향교가 공자를 비롯한 중국의 성인 및 철인들과 우리나라의

현인들을 기리는 것에 비해 서원은 유학(도학) 분야에서 학문과 충절이

뛰어난 그 지방 및 우리나라의 현인 및 대유학자들을 모신다는 점에서

차이가 있다. 서원의 향사는 업적을 빛낸 선배유학자들의 정신을 이어받고

엄격한 의례절차를 통한 사회교육적인 기능도 있다.

3. 민풍교화(風敎化)

서원은 또한 유교적 도덕윤리 규범을 바탕으로 한 그 지방의 풍속과 예절을

바로잡는 기능도 했다. 그들은 그 지방의 지도층으로서 마을의 도덕질서를

바로잡는데 민중들에게 마땅히 해야할 어떤 의무처럼 여겼다.

그러나 서원의 수가 점차 증가하고 사림들의 정치력이 강화되면서 그 도를

넘어서 고을관청이 맡아야 할 영역에도 관여하고 영향력을 행사하는

정치세력의 집합소로 변질되어 갔다.

3. 서원의 구성 및 배치 서원도 향교와 마찬가지로 음향오행과 풍수지리의 영향을 받아 마을에서 적절한 위치에 지었다. 서원을 구성하는 건축물은 크게 사당(祠堂)과, 강당(講堂), 그리고 동재(東齋)?서재(西齋)등 3개로 나눌 수 있다. 사당은 선현의 위패를 모신 곳으로 제사를 지내는 곳이며, 강당은 원생들이 교육을 받는 곳이며, 동재와 서재는 이들이 숙식하는 건물이다. 이밖에 서적을 보관하고 간행하는 장판고와 제사준비물을 보관하는 제기고(祭器庫), 식사준비를 담당하는 고사(庫舍), 시문을 짓고 풍류를 즐기는 누각 등으로 구성돼 있다. 건물의 배치방법도 향교와 유사하여 남북의 축을 따라 동서대칭으로 건물을 배치했으며, 남쪽에서부터 정문과 강당 사당등을 이 축선에 맞추어 세우고 사당은 별도로 담장을 두른 다음 그 앞에 삼문(三門)을 두어 출입을 제한하였다. 이 부근에 제사를 위한 제기고가 놓이고 강당의 앞쪽 좌우에 동서재를 두었으며, 강당근처에 서고와 장판고 등을 두었다. 고사는 강당에서 떨어진 곳에 따로 배치했다. 이들 대부분의 건물은 검소한 선비정신의 본을 따라 간소하게 꾸민 것이 특징이며, 주건물과 부속건물을 지형의 높고 낮은 곳에 배치해 차이를 두었으며, 경계를 둔 담장도 높지 않게 설계하거나 일부를 터서 자연과 조화를 이루게 하였다. 서원내에는 계절따라 피고 지는 꽃과 낙엽수를 심었으며, 담밖에는 소나무나 대나무를 심어 조화를 주었다.

파주의 서원

파주에는 자운서원, 파산서원, 용주서원, 신곡서원등이 건립되어 현유배향 및 교육기능을 수행하였다. 현재 다른 서원은 지정문화재로 보호되고 있으나 신곡서원 만은 1868년(고종5)훼철된 후 복구되지 못하고 그 터만이 전해지고 있다.

1. 자운서원(紫雲書院)

지정번호 : 사적 525호

지정번호 : 사적 525호

지정일 : 1973년 7월 10일

시대: 광해군 7년(1615)

소재지: 법원읍 동문리 산5-1

규모 : 사당 정면 3칸, 측면 3칸

이 서원은 조선 광해군(光海君) 7년(1615)에 조선 중기의 대학자 율곡이이 (1536~1584)의 학문과 덕행을 추모하기 위해 지방유림들로 인하여 창건되었다.

효종(孝宗) 원년(1650)에 '자운(紫雲)이라 사액을 받았으며, 그 뒤 숙종(肅宗) 39년(1713)에 그의 후학인 사계(沙溪)김장생(金長生 1548~1631)과 현석(玄石) 박세채((朴世采) 1632~1695) 두 분을 추가 배향하여 선현 배향과 지방교육의 일익을 담당하여 왔다. 그러나 조선후기인 고종(高宗) 5년(1868)에 대원군(大院君)의 서원철폐령으로 훼철되어 빈터에 묘정비(廟庭碑)만 남아 있다가 1970년 유림의 기금과 국가지원을 받아 복원하였고 1973년 유적 주변을 정화 하였다. 경내 건물로는 팔작지붕으로된 사당(祠堂)과 삼문(三門) 등이 있으며 담장 밖에는 묘정비가 세워져 있다. 사당은 정면 3칸, 측면 3칸의 규모이며 높은 대지 위에 세워졌다.

최근에 사당 전면에 강당과 동재, 서재, 협문, 외삼문을 신축하고 주변을 정비하였다. 사당 내부에는 이이의 영정을 중심으로 좌우에 김장생과 박세채의 위패를 모셨으며 매년 춘추로 제향을 올리고 있다.

2. 파산서원(坡山書院)

지정번호:경기도 문화재자료 제10호

지정번호:경기도 문화재자료 제10호

지정년월일: 1983년 9월 19일

시대: 선조 1년(1658)

소재지 : 파평면 늘노리 235

소유자: 파주유림

규모 : 사당 12평

이 서원은 조선중기 학자인 청송(聽訟)성수침(成守琛1493~1564)과 그의 아들 우계(牛溪) 성혼(成渾 1535~1598), 아우절효공(節孝公)성수종(成守琮1495~1579) 및 휴암(休庵) 백인걸(白仁傑 1497~1579)의 위패를 봉안하고 제향을 올리며 후학을 양성하던 곳이다.

선조(宣祖) 1년(1568) 율곡 이이(栗谷 李珥), 휴암 백인걸 등 파주지역 유생들의 주창으로 창건되었고, 효종(孝宗) 원년(1650) 사액()을 받았다. 이 서원은 조선말 대원군(大院君)의 서원철폐시에도 존속되었던 전국47개 서원중의 하나로 중요시되던 곳이다. 건물은 임진왜란때 불타 없어진 것을 그 뒤 다시 복구하였으나 한국전쟁 때 다시 불타 1966년 서원 본전(本殿)인 사당만 복원하였다.

사당 주위로는 방형의 담장을 돌리고 정면 중앙에 솟을삼문을 두었다. 사당은 이벌대의 기단위에 전돌을 깔고 원형의 초석과 원기둥으로 되어 있다. 이 건물의 초석과 기단석 등은 건립 당시의 것으로 추정된다.

3. 용주서원(龍洲書院)

지정번호: 향토유적 제1호

지정번호: 향토유적 제1호

지정년월일: 1986년 4월 17일

시대: 선조31년(1598)

소재지: 월롱면 덕은리 298

소유자: 파주유림

규모 : 정면 7.5m, 측면5.2m 목조

월롱산 기슭에 위치한 용주서원(龍洲書院)은 조선 선조(宣祖) 때 유학자이며 청백리에 녹선된 휴암 백인걸(休庵白仁傑1497~1579) 선생의 학문과 덕행을 기리고자 건립된 서원이다. 1598(선조31)년 백인걸 선생이 관직에서 물러난 후 학문과 후진 양성에 전념했던 옛 집터에 지방 유림들이 서원을 세우고 사당을 지어 위패를 모셨다.

그 후 유생 정재심(鄭在心)이 사액을 청했으나 실패하고 철폐되었으며 그 자리에 유허비(遺墟碑)만 남아 있다가 1924년 유생들이 다시 뜻을 모아 서원을 복원하고 백인걸 선생 외에 그의 문인이었던 장포 김행(行), 옥천 조감(趙堪), 낙금당 신제현(樂琴堂 愼齊賢), 당산 백유함(堂山 惟咸)선생등 5인의 위패를 모시고 배향하고 있다.

경내에는 1997년 개축한 5칸 규모의 정륜당과 사우, 내·외삼문, 홍살문 등이 있으며 사우는 홑처마에 맞배지붕건물로 정면 7.5m, 측면 5.2m의 6칸 규모이다. 그 좌측에는 1862(철종 13)년에 화강석으로 세운 休庵先生遺墟碑가 세워져 있다. 매년 음력 9월 9일에 파주유림에서 제향을 받들고 있다.

4. 신곡서원지(新谷書院址)

시대 : 숙종 9년(1683)

소재지: 파주시 금릉동

파주시에는 자운서원, 파산서원, 용주서원, 신곡서원 등 4개의 서원이

건립되어 명현제사와 교육을 담당하였다. 현재, 다른 서원은 문화재로

지정하여 보호하고 있으나 신곡서원 만은 1868년(고종 5) 훼철된 후

복구되지 못한 채 그 터와 건립당시에 심어진 것으로 추정되는 노거목 한

그루만이 남아있다.

신곡서원에 배향한 인물은 조선중기의 대유학자인 윤선거(1610~ 1669)이며, 매년 음력 2월 중정일(中丁日)에 제사를 지내왔으나 지금은 이어지지 못하고 있다.

왕릉 기행

능(陵)과 원(園)에 대해서 알아보고 우리 고장에 남아 있는 장릉(長陵), 소령원(昭靈園),수길원(綏吉園) 공·순·영릉(恭順永陵)을 찾아본다.

능원(陵園)의 이해

1. 능원의 구분 왕실의 무덤은 능(陵), 원(園), 묘(墓)로 구분되는데 능은 왕과 왕비의 무덤을 말하고 원은 왕세자, 왕세자비, 왕의 친어머니(왕비가 아닌 빈) 무덤이며 묘는 대군, 공주, 옹주, 후궁, 귀인 등의 무덤으로 위계에 따라 무덤을 부르는 명칭이 다르다.

2. 능의 형식

능의 형식은 분묘를 만든 형태에 따라 명칭이

다르다.

о단릉(單陵)-왕이나 왕비 한쪽만을 매장한 능

о쌍릉(雙陵)-한 곡장 안에 왕과 왕비의 봉분이

하나씩 나란히 2개가

모셔져 있는 능

о합장릉(合葬陵)-왕과왕비가 한 봉분안에 모셔져

있는 능

о동원이강릉(同園二岡陵)-한동산에 왕과 왕비를

따로따로 봉분을 만들어

모신 능

3. 능지(陵)의 결정 왕이나 왕비가 상을 당하게 되면 그때마다 상지관(相地官)을 보내 능지를 선택하였는데 그것은 왕이나 왕비가 죽은 뒤 성빈기간(成殯期間)을 5개월에서 3개월까지 잡았으므로 가능하였다.

또 선조의 능인 목릉(穆陵)은 원래 건원릉 서쪽 강(岡)에 있었던 것을 인조 8년 원주목사 심명세(世)가 “목릉불길 차유수기(穆陵不吉 且有水氣)”라 상소하여 건원릉 제2강으로 옮겼는데 먼저 능을 파고 현궁(玄宮,玄室)을 열어보니 물기가 없어 모두 분개하였다고 한다. 이처럼 능의 위치는 외형적인 것뿐만 아니라 현궁이 들어설 땅의 토질까지 중시하여 흙에 윤이 나고 물기가 없으며 지나치게 건조하지도 않고 다섯 가지 색을 내고 고와야 이상적이라고 하였다. 이렇게 능역의 택지조성은 국상이 있을 때마다 엄격한 이론과 번거로움이 따랐으며 택지가 된 뒤에도 일정한 구역내의 개인재산과 묘까지도 모두 철거되는 변을 당하는 등 그 폐단이 컸다.

04. 능의 제도 조선시대 초기의 능의 형식은 대체로 고려의 형식에 따라 현궁을 지하석실로 하고 그 앞에 부장품을 위한 석실 곁방을 내어 지었으며 석실의 덮개석 주위 평지 주변에는 호석을 둘렀다.

그런데 이 호석은 지대석 위에 우석(隅石)을 놓고 사이사이에 면석 12기를 세웠으며 그 위에 만석(滿石)을 얹은 뒤 각 모서리마다 인석(引石)을 놓고 있다. 이들 호석 외면에는 여러 가지 무늬를 조각하였는데 지대석 외면에는 복련(覆蓮)을 우석에는 구름무늬를 면석에는 중앙에 12지신과 주변에 구름무늬를 만석의 바깥 하부에는 앙련(仰蓮)을 새겼으며 인석 외단에는 모란이나 규화(葵花)의 무늬를 넣은 뒤 이 위에는 봉분을 만들고 떼를 입혔다. 다시 그 주위에 석난간을 두르는데 이 난간과 호석 사이에는 박석(?石)을 바깥쪽으로 경사지게 깔아 배수와 보강을 겸하도록 하였다.

난간석 밖에는 동.서.북 3면에 높이 3,4척의 담장을 쌓았으며 담장 안에 석양 넷을 동서로 나누어 세우고 석호 넷은 북쪽에 둘, 동서의 석양 사이에 하나씩 두어 봉분 바깥을 향하게 하고 있다.

능 앞에는 석상을, 좌우로 망주석을 하나씩 세웠고 그 앞으로 한 단을 낮추어 중앙에 장명등을 세웠으며 이 앞 양쪽에 문석인 각각 하나씩과 석(石) 한필씩을 세웠고 다시 한단을 낮춘곳에 무석인 한쌍과 석마 한필씩을 세웠다.

05. 능석물 및 부속시설물이 갖는 의미

능에 조성된 석물은 사방으로부터 쳐들어 오는 잡귀를 쫓아 무덤을

보호한다는 의미를 담고 있다.

•곡장(曲墻).곡담-봉분의 뒤쪽 외곽에 둘러

묘역을 구분하고 봉분을 보호 하기 위한 조치

•호석(護石)-봉분이 무너지지 않도록 보호하는 돌

•석수(石獸)-석호(石虎), 석양(石羊)을봉분

바깥쪽으로 향하게 하여 무덤을 악귀로부터 보호하고 명복을 비는 수호신의

역할 석수의 경우 죽은 후에 추존된 능에는 2쌍씩이 아닌 한 쌍만을

조성해 차이를 두었고 석호의 경우는 조선시대 왕비의 능에는 조성하지

않았다.

•상석(床石)-석상 또는 혼유석이라 부르는데 일반

묘에서는 제물을 차리는 용도로 쓰이나 능에 조성된 상석은 혼유석의

의미이다.

•고석(鼓石)-상석을 받치는 둥근 북모양의 돌로

대부분 4개인데 고석의 앞부분에는 귀신모양을 새겨 이것도 악귀를 쫓는

의미를 지니고 있다.

•문무인석(文武人石)-왕이나 왕비에게 복종하는

신하의 의미를 갖고 있으며 문인석과 무인석을 각각 하나의 단을내려 차이를

두었는데 그것은 석물들의 높고 낮음의 구분을 통해 계층 또는 계급의 차등

및 서열화를 의미하는 것이다.

•망주석(望柱石)-멀리서 보아도 무덤의 신성한

구역임을 알려주는 의미

장명등(長明燈)-무덤을 길이 밝힌다는 의미로 조선 초기에는 일부 장명등에

실제 붉을 밝힌 적도 있으나 그 후에는 상징적인 의미로 세웠음

•사초지(莎草地)-맨 아래 석물에서부터 정자각의

뒷부분까지의 경사지로 넓은 잔디 구역이다.

•정자각(丁字閣)-정자각은 건물 모양이

정(丁)자를 닮았다 해서 부르는 것이며 위패를 모시고 이곳에서 제사를

지낸다.

왕릉에서는 제향을 무덤 앞에서 지내는 것이 아니라 바로 정자각에서 지내게

된다.

•비각(碑閣)-정자각 동쪽에 죽은 이를 알리는

표석 즉 비를 안치한 비각이 세워졌다.

•수복방(守僕房)-비각 아래에 세워 능을 지키는

관리인 건물로 지어졌다.

•석함(石函)-예감,소전대석으로 불리며 제향 후에

축문을 태우는 곳으로 정자각 뒤쪽에 있다.

•참도(參道)-홍살문에서부터 정자각에 이르는 길을

말하며 넓적한 돌을 깔아 만들었다. 참도는 단을 이루고 있는데 맨 상단의

길을 신이 다니 신도(神道)라 하고 다음

단을 왕도(王道)라 하여

왕이 다니는 길이다. 또한 정자각은 참도를 통해 동으로 오르고 서쪽으로

내려오는데 오르고 내리는 곳에도 신계(神階)와 왕계(王階)로 구분되어

있다.

•판위(版位)-배위(拜位)라고도 하며 홍살문

오른쪽 옆에 위치하는데 왕이 제사지내러 왔을 때 이곳에서 절을 하고

들어갔던 곳이다.

•홍살문(紅?門)-능의 입구에 세운 문으로 붉은

살을 만들어 역시 외부의 악귀가 들어오는 것을 막기 위한 의미이다.

파주의 능원(陵園)

1. 장릉(長陵)

조선 제16대 인조(仁祖)와 정비인 인열왕후(仁烈王后)가 함께

묻힌 합장릉이다.

인조는 1595년(선조28) 선조의 손자로 선조의 다섯째 아들인

정원군(추존-원종)과 인헌왕후 구씨 사이에서 해주에서 태어났다.

정비 인열왕후가 42세로 죽자 두 번째 비인

장렬왕후(莊烈王后)를 맞이했다.

조선 제16대 인조(仁祖)와 정비인 인열왕후(仁烈王后)가 함께

묻힌 합장릉이다.

인조는 1595년(선조28) 선조의 손자로 선조의 다섯째 아들인

정원군(추존-원종)과 인헌왕후 구씨 사이에서 해주에서 태어났다.

정비 인열왕후가 42세로 죽자 두 번째 비인

장렬왕후(莊烈王后)를 맞이했다.

흔히 폭군으로 불리는 광해군을 몰아낸 반정세력들에 의해 왕위에 오른 인조는 27년간을 왕으로 있으면서 조선의 역대 왕 중 가장 한스런 세월을 살다간 비운의 임금으로 기록되어 있다.

인조의 재위기간은 내정의 혼란과 외환이 끊이지 않는 험한 세월이었다. 안으로는 반정공신이자 집권세력인 서인들의 논공행상과 권력다툼 및 정치적 전횡에 시달렸고 조선이 사대관계로 섬기고 있었던 한족의 명나라는 새로운 통일국가 세력인 여진족의 후금과의 힘겨운 싸움속에서 멸망의 길을 가고 있었다.

이 같은 상황은 조선에게도 국운이 걸린 선택의 고민에 휩싸이게 되었다. 즉 대의명분과 의리를 위하여 명나라를 계속지지 할 것인가 아니면 새로운 강국 금나라를 선택할 것인가는 가장 큰 문제였다. 인조가 즉위 하기 전 임금인 광해군은 이러한 문제를 두나라에 대해 중립노선을 지킴으로서 이런 고민을 풀어 나갔다.

그러나 광해군을 몰아낸 인조의 집권층인 서인세력은 친명노선을 선택함으로서 그들이 오랑캐로 여기던 후금의 침입을 받게 되니 이것이 정묘호란(1627년)이다. 인조는 이로 인해 강화도로 피신을 하고 얼마 후에 두나라 사이에 화친주장이 받아들여져 형제 관계를 맺고 후금은 조선에서 철수하였다.

그러나 후금은 얼마후 국호를 청으로 바꾸고 조선에 대하여 군신관계인 신하의 예로써 섬길 것을 요구하게 되니 조선은 이를 거부하게 되고 이를 구실로 청나라는 조선을 다시 침략하니 이것이 병자호란(1636년)이다.

인조는 12월 수도를 버리고 남한산성으로 피신하여 항거하다 두 왕자(소현세자, 봉림대군)을 인질로 데려가고 군신관계를 요구하는 청나라의 요구를 받아들여 친히 청태종 앞에서 무릎을 꿇고 항복의 예를 하는 역대 왕 중 유래없는 치욕을 겪게 된다. 이로써 호란은 끝났지만 임진왜란 이후 다소 수습되었던 조선사회는 두차례의 전란으로 인해 그 피해는 더욱 극심한 것이 되었다.

인조는 왜란의 경험을 바탕으로 외침에 대비해 수도방위를 전담하는 수어청과 총융청 같은 부대를 두기도 했으며 대동법 실시지역을 확대하는 등 공납과 조세제도를 개선하였고, 상평통보를 발행하여 청나라와 민간무역을 공인 하는 등 경제문제와 국방문제에 관심을 기울였다. 또한 각종 서적을 간행하고 송시열, 김육, 김집등 우수한 성리학자를 배출하여 조선후기 성리학의 전성기를 이루기도 했다. 1649년 55세를 일기로 창덕궁에서 승하했다.

인열왕후 한씨는 본관이 청주로 영돈녕부사 한준겸의 딸로 1594년(선조27) 강원도 원주에서 태어났다. 1610년 능양군(인조)과 혼인하였으며 슬하에 효종, 소현세자, 인평대군, 용성대군등 네 형제를 두었다. 1635년 42세로 창경궁에서 승하했다.

1. 장릉(長陵)

조선 제16대 인조(仁祖)와 정비인 인열왕후(仁烈王后)가 함께

묻힌 합장릉이다.

인조는 1595년(선조28) 선조의 손자로 선조의 다섯째 아들인

정원군(추존-원종)과 인헌왕후 구씨 사이에서 해주에서 태어났다.

정비 인열왕후가 42세로 죽자 두 번째 비인

장렬왕후(莊烈王后)를 맞이했다.

조선 제16대 인조(仁祖)와 정비인 인열왕후(仁烈王后)가 함께

묻힌 합장릉이다.

인조는 1595년(선조28) 선조의 손자로 선조의 다섯째 아들인

정원군(추존-원종)과 인헌왕후 구씨 사이에서 해주에서 태어났다.

정비 인열왕후가 42세로 죽자 두 번째 비인

장렬왕후(莊烈王后)를 맞이했다.

흔히 폭군으로 불리는 광해군을 몰아낸 반정세력들에 의해 왕위에

오른

인조는 27년간을 왕으로 있으면서 조선의 역대 왕 중 가장 한스런

세월을

살다간 비운의 임금으로 기록되어 있다.

능의 위치는 정북에서 정남방향의 언덕에 있는데 곡장3면, 상석2기, 장명등1기, 망주석 2기, 문인무인석 각 한쌍씩, 말, 양, 호랑이 모양의 석수가 2쌍씩 있으며 능 아래에는 정자각, 홍살문, 수복방, 재실 등이 배치되어 있다. 장릉은 10만여평에 달하는 넓은 면적을 차지하고 있으며 관리 보존상 지금은 공개하지 않고 있다. 1970년 사적 제203호로 지정되었다.

2. 소령원(昭寧園). 수길원(綏吉園)

소령원은 숙종의 후궁이며 영조의 사친인 숙빈 최씨의

원소이다.

소령원은 숙종의 후궁이며 영조의 사친인 숙빈 최씨의

원소이다.

숙빈 최씨는 최효원의 딸로 1670년(현종11)에 태어났으며 7세에 입궁하여 숙종의 후궁이 되었다. 1694년(숙종20) 연잉군을 낳았으니 이가 바로 영조이다. 후에 병환으로 사가에서 조리하다가 1718년 49세를 일기로 세상을 떠났으며 당시 양주땅이던 지금의 광탄면 영장리에 장사지냈다.

영조는 이복형이자 희빈 장씨의 아들이며 집권세력이었던 남인의 지지속에 있던 경종이 병환으로 왕이 된지 4년만에 죽자 남인의 반대세력이었던 서인(노론)측의 재집권속에 1724년 왕위에 올랐다. 그러나 왕위에 오르기까지에는 같은 서인세력인 노론과 소론측간의 당쟁과 권력다툼속에서 생명의 위협까지 감수하는 정치적 고통을 겪어야 했다. 영조의 대표적 업적인 탕평책도 그런 경험을 바탕으로 탄생된 것이다.

효심이 깊은 영조는 왕이되자 어머니를 위하여 사당인 육상묘(毓祥廟)를 건립해 최씨의 위패를 모시고 그 옆에 여막을 만들게 하였다. 처음에는 육상묘를 소령묘라고 불렀으나 1753년 육상궁으로 개칭하면서 원(園)으로 승격시켰다.

소령원은 고령산 자락의 중턱에 동쪽을 향하여 있는데 주위의 울창한 삼나무숲으로 포근하게 감싸고 있어 절경을 자랑한다. 봉분은 곡장을 둘렀으며 봉분의 네귀퉁이에는 석호와 석양을 한쌍씩 배치 하였다. 전면에는 비석,상석,향로석, 장명등이 일렬로 놓여있고 그 좌우로 망주석과 문인석 석마가 대칭으로 배열되어 있다.

석물들은 대체적으로 간략한 형태이며 사각형 기둥의 장명등과 석마의 다리사이를 뚫어 조각하지 않은 점 등으로 보아 조선 후기의 석물 양식임을 알 수 있다. 동북방에 특이하게 2개의 비각이 있는데 하나는 조성 당시의 비인 묘비이고 다른 하나는 원으로 승격된 후 조성된 원비이다.

2. 소령원(昭寧園). 수길원(綏吉園)

무덤 아래에 정자각이 있으며 그 왼쪽에 수복방이 남아

있는데 조선시대 원소 중 수복방 건물이 남아 있는 곳은

이곳이 유일하다. 정자각 오른편 쪽에는 허물어진 돌담과

주춧돌이 남아 있는데 이는 영조가 신하로 하여금 시묘케

하였다는 여막지터이다. 소령원 입구 좌측에는 영조가 친필로

쓴 신도비가 있다. 소령원은 1992년에 사적 제359호로

지정되었으며 보존 관리 상 지금은 비공개 되고 있다.

무덤 아래에 정자각이 있으며 그 왼쪽에 수복방이 남아

있는데 조선시대 원소 중 수복방 건물이 남아 있는 곳은

이곳이 유일하다. 정자각 오른편 쪽에는 허물어진 돌담과

주춧돌이 남아 있는데 이는 영조가 신하로 하여금 시묘케

하였다는 여막지터이다. 소령원 입구 좌측에는 영조가 친필로

쓴 신도비가 있다. 소령원은 1992년에 사적 제359호로

지정되었으며 보존 관리 상 지금은 비공개 되고 있다.

수길원은 영조의 후궁으로 효장세자의 친어머니인 정빈 이씨의

원소이다. 소령원의 숙빈최씨와는 고부간이다. 정빈이씨는

이준철의 딸로 1694년(숙종20)에 태어나 1701년

영조의 후궁으로 입궁하여 1719년 장자인 효장세자를

낳았다. 얼마후인 1721년 28세에 병환으로 세상을

떠났으며 그 해 12월 당시 양주땅이던 지금의 광탄면

영장리에 장사지냈다.

무덤의 위치는 서남향으로 작은 골짜기를 사이로 소령원과 서로 마주보고 있다. 1992년 소령원과 함께 국가사적 제359호로 지정되었으며 보존 관리상 비공개 되고 있다.

파주삼릉(坡州三陵)

1. 공릉(恭陵)

조선 제8대 예종(睿宗)의 원비 장순왕후(추존)

한씨의 능이다. 장순왕후는 상당부원군 한명회의 딸로

1460년(세조6) 16세로 세자빈에 책봉되어

인성대군(仁城大君)을 낳고 이듬해 17세의 나이로

승하하였으며 1472년(성종3)에 왕후로

추존되었다.

조선 제8대 예종(睿宗)의 원비 장순왕후(추존)

한씨의 능이다. 장순왕후는 상당부원군 한명회의 딸로

1460년(세조6) 16세로 세자빈에 책봉되어

인성대군(仁城大君)을 낳고 이듬해 17세의 나이로

승하하였으며 1472년(성종3)에 왕후로

추존되었다.

공릉은 당초 왕후릉이 아닌 세자빈묘로 조성된 관계로

초석과 난간이 생략되고 봉분앞에 상석과 8각의

장명등을 세우고 좌우 양쪽에 문인석 2기를 세웠다.

또 봉분 주위로 석마, 석양, 석호 각 2필씩을

두어 능 주변을 호위하고 있다. 봉분 아래 정자각,

비각, 홍살문이 위치하고 있다.

2. 순릉(順陵)

조선 제9대 성종(成宗)의 원비인 공혜왕후 한씨의

능이다. 공혜왕후는 상당부원군 한명회의 딸로 공릉의

장순왕후와는 자매간이다. 1467년(세조13)

11세에 가례를 올렸고 성종 즉위와 더불어 왕비가

되었으나 성종 즉위 5년(1474) 4월 후사 없이

춘추18세로 승하 하였다.

조선 제9대 성종(成宗)의 원비인 공혜왕후 한씨의

능이다. 공혜왕후는 상당부원군 한명회의 딸로 공릉의

장순왕후와는 자매간이다. 1467년(세조13)

11세에 가례를 올렸고 성종 즉위와 더불어 왕비가

되었으나 성종 즉위 5년(1474) 4월 후사 없이

춘추18세로 승하 하였다.

순릉은 조선전기의 능 형태를 따르고 있는데 소담한

돌기둥 난간을 둘렀으며 봉분앞에 상석과 8각의

장명등을 배치하고 양쪽으로 문인석과 망주석 2기를

두었다. 또 석양, 석호 각각 2필씩을 두어 호위케

하고 있다. 능아래에 정자각, 비각, 홍살문이

위치한다.

3. 영릉(永陵)

조선 제21대 영조(英祖)의 맏아들인 효장세자

진종(眞宗추존)과 그 비 효순왕후 조씨의 능이다.

진종은 1719년(숙종45)에 태어나 1724년

영조 즉위와 더불어 왕세자로 책봉되었으나 1728년

춘추 10세의 나이로 돌아가 시호를 효장이라

하였다. 1762년 영조는 둘째 아들인 사도세자를

폐위한 뒤 사도세자의 아들인 왕세손(훗날 정조)을

효장의 아들로 입적 시켰다. 효장은 정조 즉위 후

영조의 유언에 따라 진종으로 추존되었고 능호도 올려

영릉이라 하였다.

조선 제21대 영조(英祖)의 맏아들인 효장세자

진종(眞宗추존)과 그 비 효순왕후 조씨의 능이다.

진종은 1719년(숙종45)에 태어나 1724년

영조 즉위와 더불어 왕세자로 책봉되었으나 1728년

춘추 10세의 나이로 돌아가 시호를 효장이라

하였다. 1762년 영조는 둘째 아들인 사도세자를

폐위한 뒤 사도세자의 아들인 왕세손(훗날 정조)을

효장의 아들로 입적 시켰다. 효장은 정조 즉위 후

영조의 유언에 따라 진종으로 추존되었고 능호도 올려

영릉이라 하였다.

효순왕후 조씨는 풍릉부원군 조문명의 딸로 1727년

13세에 세자빈에 책봉되었으나 다음해에 세자의

죽음으로 홀로 되었다가 1751년 춘추37세로

돌아가 효장세자와 함께 왕후로 추존되었다. 영릉의

능 형태는 왕과 왕비의 쌍분능으로 2기의 상석과 그

중간에 사각 옥형의 장명등을 놓았다. 문인석 2기와

석양, 석호를 각 2필씩 배치해 능 주위를 호위케

하고 있다. 능 아래에 정자각, 비각, 홍살문 등이

위치한다. 파주삼릉은 1970년에 국가 사적

제205호로 지정되었다.

불교유적 순례

광탄면의 혜음원사지, 보물93호 용미리 석불입상, 보광사(대웅보전, 보광사숭정칠년 명동종), 파주리당간지주, 탄현면의 검단사 등 불교유적 순례한다.

혜음원지(惠蔭院址)

지정번호: 사적 제464호

지정번호: 사적 제464호

지정일 : 2005년 6월 13일

소재지 : 광탄면 용미리 234-1 외 32필지

조성시기: 고려 전기

고려시대의 국립 숙박 시설이었던 혜음원이 있던 자리가 광탄면 용미리 혜음령 고개 좌측 능선에 있다. 혜음원은 남경(지금의 서울)과 개성을 오가는 관료 및 백성의 안전을 위해 고려 예종 16년(1120)에 착공해 1122년 2월에 완공한 숙박 시설로, 왕이 행차하여 머물 수 있는 행궁도 갖추고 있었다. 김부식이 지은 (혜음사 신창기(新創記))에는 혜음원 건립에 대한 자세한 이야기가 적혀 있다.

1109년 8월 예종은 이소천에게 남부 지방에 대한 암행을 지시했다. 이소천은 암행 후 개경과 남경 사이에 있는 이 지역이 사람의 통행은 많으나 산세가 험해 호랑이나 산적이 출몰하여 일 년에 백여 명이 살해된다고 보고했다. 이에 예종은 이곳에 숙박시설을 설치하도록 명했다................

이소천이 묘향산의 혜관 스님을 찾아가 일꾼으로 일할 승려 백여 명과 경비를 마련하여 1120년 2월 공사를 시작해 2년 만인 1122년 2월에 완공했고, 그 후 왕이 남경 순행할 때를 대비하여 추가로 왕이 숙박할 수 있는 행궁을 설치했으나 정확한 시기는 알 수 없다. 그동안 혜음원이 이곳 부근에 있었던 것으로 추정하긴 했지만 정확한 위치를 알기 어려웠다. 그런데 1999년 폭우로 흙이 흘러내리면서 "혜음원惠蔭院"이라 글자가 새겨진 암막새 기와가 드러나면서 이곳이 혜음원 자리였음을 확인할 수 있게 되었다. 2001년부터 진행된 발굴 조사에서는 혜음원의 대략적 규모, 구조, 성격 등이 밝혀졌으며, 2차 발굴 조사 결과 혜음원은 남서향으로 모두 5개의 단을 이루며 대지를 마련한 후 건립되었으며, 가장 높은 곳에 있는 건물 터에서 왕의 행궁으로 짐작되는 공간이 확인되었다.

혜음원의 건물은 아래로부터 맨 위까지 중앙 계단을 축으로 대칭형으로 건립되었으며, 건물 안에 별도의 조경 시설과 배수로 시설, 난방 시설 등을 갖추고 있다. 그 외에도 총 4차에 걸친 발굴 조사에서 연못지, 배수로 등의 유구를 발견했으며, 금동여래상, 기와류, 명문기와 등 많은 유물을 발굴했다.

혜음원지는 남한에서는 보기 어려운 고려 전기의 건축 양식이며, 왕이 머물 수 있는 행궁이 있는 점, 그리고 건물과 여러 시설의 터가 비교적 잘 보존되어 있다는 점에서 매우 중요한 유적이다. 또한 고려시대의 왕실, 귀족, 평민 등 각 계층의 생활양식을 파악할 수 있는 귀중한 자료이기도 하다.

용미리마애이불입상

지정번호: 보물 제93호

지정번호: 보물 제93호

지정년월일 : 1963년 1월 21일

시대: 고려중기

소재지 : 광탄면 용미리 산8

규모 : 전체높이 17.4m 재료 : 화강암

용미리마애이불입상(龍尾里 磨崖二佛立像)은 광탄면 용미리 장지산(長芝山) 자락에 위치한 용암사(龍岩寺) 경내 좌측상단부에 자리하고 있 고려시대에 제작된 것으로 보이는 이 석불입상은 천연 바위벽을 이용해 그 위에 목, 머리, 갓 등을 (따로 만들어 얹어놓은 2구)의 거대한 불상으로 토속적인 맛이 느껴지는 작품이다. 거대한 자연석을 그대로 이용했기 때문에 위압감(威壓憾)은 있으나 신체 비율이 조화를 이루지는 못하고 있다.

왼쪽의 둥근갓을 쓴 불상(원립불?圓笠佛)은 삼각형의 얼굴에 자연스러운 미소를 띠고 있어 안동마애석불(安東磨崖石佛)과 비슷하지만 이에 비해 정신적인 불성(佛性)은 적어보이며 세속적이고 민속적인 얼굴로 변화된 것이다. 목은 원통형이며 당당한 가슴을 드러내고 있지만 바위의 제약으로 목과 가슴이 혼연일체 되지 못하고 있다. 몸체는 법의(法衣)로 감싸고 있으며 양쪽으로 내려진 옷자락은 세로선 길이로 무늬를 나타냈으며 가운데를 V자형 선으로 조각하였다.

법의 윗부분은 상당히 유연하여 가슴의 띠매듭이 이 불상의 장식적인 효과를 주고 있으나 아랫부분은 옷자락을 나타내는 선만 조각했을 뿐이어서 바위의 느낌이 그대로 남아있다. 양손은 가슴에 들어올려 연꽃을 잡고 있는데 이는 관촉사 미륵보살상. 대조사 미륵보살상처럼 이 불상 역시 미륵보살상이 아닌가 추측케 해준다.

오른쪽 사각형의 갓을 쓴 불상(佛)은 합장한 손모양만 다를 뿐 신체 다른 부위의 조각수법은 왼쪽 불상과 비슷하다.

구전에 의하면 원립불은 남상(像), 방립불은 여상(像)으로 전하는데 고려시대 선종(宣宗)이 자식이 없어 원신궁주(元信宮主)까지 맞이했으나 여전히 왕자를 낳지 못했다. 이를 못내 걱정하던 궁주가 어느 날 밤 꿈을 꾸었는데 두 도승이 나타나 "우리는 장지산(長芝山) 남쪽기슭에 있는 바위틈에 사는 사람들인데 매우 배가 고프니 먹을 것을 달라”하고 사라져 버렸다. 꿈에서 깬 궁주가 하도 이상하여 왕께 고하자 왕은 곧 사람을 장지산에 보냈는데 다녀온 사람이 "장지산 아래에 큰 바위 두 개가 나란히 서있다."고 보고하였다.

이에 왕은 즉시 이 바위에 두 도승을 새기게 하고 절을 지어 불공을 드렸다. 그러자 그해에 왕자 한산후(漢山候)가 탄생하였다는 것이다. 이 같은 전설은 도처에 남아 있는 기자전설(傳說)에 불고하지만 구체적인 왕명이 나와 있어 불상의 조성연대를 짐작케 해준다. 또 불상의 옆쪽 벽면에는 200여자의 명문이 희미하게 조각돼 있는데 마멸이 심해 판독은 어려우나 이러한 구전 내용일 것으로 추측된다. 지금도 이곳에는 아이를 낳지 못하는 사람들이 불공을 드리기 위해 많이 찾고 있다.

보광사

지정번호: 전통사찰 제41호

지정번호: 전통사찰 제41호

지정일 : 1988년 7월 28일

소재지 : 광탄면 영장리 13

소유자: 대한불교 조계종

조성시기: 894년

보광사(菩光)는 고령산 자락에 위치하고 있는 전통사찰의 하나로 신라 진성여왕 8년(894) 왕명에 의하여 도선(道)이 창건한 후 고려 고종2년(1215) 원진(元)이 중창하였고, 우왕 14년(1388) 무학(無學)이 삼창 조선 선조 때 임진왜란(1592)으로 소실되어 하였다. 현종 8년(1667) 지간(智侃), 석련(釋蓮) 두 대사가 사창(四創)하였고 영조 16년(1740)에는 중수하여 인근에 있는 영조의 생모 숙빈최씨 묘소인 소령원의 기복사(祈福寺)로 삼았었다.

그 후 철종(哲宗)14년(1863)에 쌍세전과 나한전 등이 건립되었다. 고종(高宗) 21년(1884)에 관음전과 별당이 지어졌으며 고종30년에 산신각이 신축되었다. 그 뒤 1901년에도 보수가 있었고 한국전쟁으로 일부 건물이 불에 탔으나 그 후 재건과 보수를 거듭해 오늘에 이르고 있다.

보광사 대웅보전

지정번호:경기도 유형문화재 제83호

지정번호:경기도 유형문화재 제83호

지정일 : 1979년 9월 3일

시 대 : 조선후기

소재지 : 광탄면 영장리 13

규모 : 정면3칸, 측면3칸

1979년 경기도 유형문화재 제83호로 지정된 대웅보전(大雄寶殿)은 정면 3칸, 측면 3칸의 다표계 양식의 팔작집이다. 장대석의 높은 기단위에 자연석 추춧돌을 놓고 그 위에 지름이 대략 1자5치 정도 되는 굵은 기둥을 세운 조선후기의 건축물 양식을 띠고 있다.

벽면은 정면을 제외한 좌우측면과 후면이 모두 판벽이 되어 있으며 기둥 한 칸씩에 한 폭씩의 불화가 그려져 있다. 이 불화는 1898년경의 대표적인 판벽화(板璧畵)로서 오른쪽에는 코끼리를 탄 동자상과 연화보살 그림이 왼쪽 벽에는 신장상이 그리고 뒷벽에는 용선(傭船), 수석도(水石圖), 연화생도(蓮華生圖) 등이 묘사되어 있다.

지붕위 용마루 양끝에는 용머리 모양의 취두(頭)가 있다. 원래 이런 취두(鷲頭)는 조선 중기까지 주로 궁궐이나 관아의 중심건물에 쓰이던 것이었는데 조선 말기에 이르러 서울주변의 사찰에서도 사용되었다. 이 건물의 건립연대가 비록19세기말이지만 건물의 규모나 형태가 크고 웅장하며 세부적으로 처리된 형태는 당시의 시대적 특성을 잘 보여주고 있다.

보광사숭정칠년명동종

지정번호:경기도 유형문화재 제158호

지정번호:경기도 유형문화재 제158호

지정일 : 1995년 8월 7일

시 대 : 조선 인조 12년(1634)

소재지 : 광탄면 영장리 13

보광사(寺)의 “범종(梵鐘)은 당초에 대웅보전(大雄寶殿)의 오른쪽 범종각에 안치 되었던 것을 최근에 경내 입구 오른쪽에 범종각을 신축하여 봉안하였다.

이 종은 총 높이 98.5cm의 중형 범종으로서 전체적으로 푸른빛이 감돌며, 볼륨감과 안정감이 있는 조선후기 범종의 형태를 띠고 있다. 이 종은 한국 종의 큰 특징인 음통(音筒)이 없고, 두 마리 용이 장식된 정상부에 포탄형의 몸체가 연결된 모양이다.

종(鐘) 모양은 크게 세부분으로 나뉘는데, 우선 상단에는 연꽃모양이 아래를 향하게 장식하고, 그 아래에 4개의 사다리꼴 유곽(乳廓)과 교대로 4구의 합장보살입상이 배치되었다. 중단에는 3줄로 구성된 띠장식대를 두르고 있으며, 하단에는 구연부(口緣部)로부터 조금 위쪽에 파도무늬가 용으로 구성된 하대(下帶)가 있으며, 이 하대와 띠 장식 사이의 공간에 발톱이 다섯 개인 용과 조성 경위를 알려주는 명문(銘文)이 새겨져 있다.

이 종은 조선초기(朝鮮初期)의 종(鐘) 양식을 계승한 것으로서 이런 유형은 17세기 후반의 전남(南)지역 종(鐘)들에서도 나타난다.

파주리 당간지주

지정번호: 향토유적 제18호

지정번호: 향토유적 제18호

지정일 : 2001년 12월 21일

소재지: 파주읍 파주4리 511-4

조성시기: 통일신라~고려

당간지주는 사찰 앞에 당(幢)을 걸기 위한 당간을 지탱시키는 기둥으로, 사찰의 입구에 세워 사찰의 영역 표시는 물론 종단의 계통을 알리는 기능을 했다. 통일신라 말이나 고려 초쯤 만들어진 것으로 추정되는 파주리의 당간지주는 두 기둥 중 하나만이 남아 있다. 지상에 드러나 있는 부분의 총 높이는 205cm이며 가로 폭이 50~35cm의 사각 돌기둥이다. 당간지주가 서 있는 파주4리 마을에서는 당간지주가 조선시대 형장의 형틀로 이용되어 왔다는 이야기가 전해지고 있으며, 돌기둥에 서린 원혼을 달래고 마을의 평안을 기원하는 제사를 지내고 있다.

검단사

등록번호: 전통사찰 제40호

등록번호: 전통사찰 제40호

지정일 : 1988년 7월 28일

소재지: 탄현면 성동리 산406

소속종단 : 대한불교 조계종

건립연대 : 신라시대(연대미상)

검단사(黔丹寺)는 탄현면 성동리의 한강과 임진강이 합류하는 부근의 검단산 산허리에 위치한다. 이 절은 신라 때 검단조사(黔丹祖師)가 창건했다고 전해지며, 실제로 조선후기에 그려진 검단조사 영정폭이 전해지고 있어 검단조사와 깊은 관련이 있는 것으로 보인다. 검단조사의 생존연대는 불명확하지만 신라 때의 고승이었다고 전해지며 전국 각지에 검단조사와 관련된 창건설을 가진 사찰이 분포하고 있다.

현재 원사지(原寺址)로 생각되는 대지 중심지에는 별다른 건물이 없고 대지 오른쪽에 치우쳐 지금의 사찰이 겨우 잔존하고 있는데 법당인 법화전(殿)과 요사채가 남아있다. 법화전은 새로 수리된 부분이 많이 있으나 대체로 조선후기 건축양식을 보이고 있으며, 이 절의 유일한 법당으로 사용되고 있는 건물이다.

건물 안에는 불단(佛壇)이 있으며, 불단위에는 작은 불상이 그 뒤로는 후불정화(後佛禎畵)가 봉안되어 있다. 불상은 연대가 없는 관음보살상(觀音菩薩像)이지만 불화(佛畵)들은 19세기의 작품으로 추정되고 있다.

후불탱화는 아미타불(阿彌陀佛)과 그 권속들을 그린 것으로 아미타불은 높은 대좌위에 앉아 상품중생인(上品中生印)을 한 단정한 불상이고 이 주위로 관음. 세지 등 6대 보살을 함께 그린 7존도이다. 여기에 아난?가섭 등 제자를 그리고 네모서리에 각각 사천왕(四天)이 배치된 특이한 구도의 불화이다. 이 후불탱화로 미루어 원래 본존불상은 아미타불이었을 것으로 추정된다.

산성유적 순례

오두산성(烏頭山城), 덕진산성(德津山城),칠중성(七重城),육계토성(六溪土城) 등 파주지역에 남아 있는 옛 산성 유적을 찾아서 산성 시대별 특징 등을 알아본다.

산성이란?

산에 쌓은 성, 혹은 산세를 따라서 쌓은 성. 목책(木柵), 토루(土壘), 석축(石築)을 포함하여 산의 정상부나 사면(斜面)을 이용해 적으로 하여금 많은 힘을 기울여 공격하게 하고, 아군이 적을 내려다보며 수성(守城)하려는 의도에서 축조된 것의 총칭이다. 특히, 우리나라에서 잘 발달되었으며, 고개나 고갯마루에 쌓은 것을 포함하여 불리기도 한다.

우리나라 산성은 그 기원이 선사시대의 남부시베리아나 만주지방의 도피용(逃避用) 성책(城柵)과 아주 닮았으며, 삼국시대에 이르러서는 산성이 많이 축조되었던 기록이 있다.

산성은 평상시에 군창(軍倉)을 두고 여기에 곡식과 무기를 준비하여 두며, 적이 침입하여 오면 평지의 주민들은 모두 산성에 들어오게 하여 농성 것인데, 때로는 성과 다른 성을 연결하는 통신용(通信用)의 작은 보루(堡壘)도 산성의 범주에 넣고 있다.

산성은 성벽이 어떻게 축조되었느냐에 따라서 목책(木柵), 목익(?), 녹각성(鹿角城), 판축(版築), 삭토(削土), 협축(夾築), 내탁(內托) 혹은 산(山)의 축조방법이 있으나, 우리나라의 경우는 목책, 판축, 협축, 내탁의 방법이 가장 많다. 또 성이 위치한 지형조건에 따라 고로봉형(??峰形), 산봉형(蒜峰形), 사모형(紗帽形), 마안형(馬鞍形)의 4가지로 구분한다.

산성은 일반적으로 성안에 창고시설이 있었던 것이지만, 지형의 유리함을 이용하므로 특별히 치성(稚城)을 갖추지 않아도 되었던 경우가 많았다. 산의 경사면을 이용하거나 천험(天險)의 절벽을 이용하여 쌓는데 공력(功力)이 적게 소요되었을 뿐만 아니라, 청야입보(淸野入堡)하였다가 적의 양식이 다하고 지치게 하여 후퇴하는 적을 공격하는 전통적 전술은 산성의 발달과 밀접한 관계가 있었다.

역사상 유명한 산성으로 고구려의 안시성(安市城)과 환도성(丸都城), 신라의 삼년산성(三年山城), 백제의 북한산성을 비롯하여 고려시대 몽고의 침략 때에도 산성을 중심으로 항쟁하였고, 조선시대에도 서울근처의 북한산성과 남한산성이 임난이어처(臨難移御處)로서 계속 중요시되어 왔다. 현재 중부 이남의 지역에만 약 1,200여개 이상의 산성터가 남아 있다.

파주의 산성유적

파주는 삼국시대부터 매우 중요한 전략적 요충지에 위치해 삼국간의 치열한 영토분쟁이 있었던 곳이다. 특히 임진강 연안을 따라 방어목적으로 축조된 산성유적은 고려, 조선시대까지 계속 수축되어 이용되었으며 이들 산성유적은 오늘날까지도 그 흔적이 남아 있다. 임진강 연안을 따라 축조된 중요한 산성유적은 다음과 같다.

1. 오두산성(烏頭山城)

지정번호: 사적 제351호

지정번호: 사적 제351호

지정일 : 1991년 8월 24일

시대 : 삼국시대

소재지: 탄현면 성동리 산86

규모 : 총길이 621m 추정, 약 10m잔존

오두산성(烏頭山城)은 탄현면 성동리 자유로(自由路)가 지나는 오두산의 정상부분과 산사면에 띠를 두르듯이(테뫼식) 축성된 석성 이다.

오두산은 한강과 임진강 하류가 맞닿은 곳에 표고 119m로 솟아있으며 주변에 높은 산이 없어 산 정상에 서면 서쪽으로는 북한 지역이, 남쪽으로는 김포평야가 한눈에 들어온다. 또한 서쪽으로는 한강이 북으로는 임진강이 흐르고 있어 두강이 만나 서해로 흘러드는 길목에 위치해 군사적으로 매우 중요한 지리적 요건을 갖추고 있다. 현재 정상에 통일전망대가 들어서 있는 산성은 그 규모와 원형이 확인하기 어려울 정도로 훼손되었고 한강과 인접해 있는 가파른 북쪽절벽위에 약 10여m의 성벽이 잔존하고 있다.

산 정상부근에는 여기저기에 성벽을 이루었던 것으로 보이는 석재들이 흩어져 있으며 삼국시대부터 조선시대를 통하여 계속 수축된 것으로 보인다. 이 성은 한국전쟁이후 거의 유실 파손되었으나 1990년 9월부터 1991년 11월 사이의 발굴조사에서 그 규모가 밝혀지고 삼국시대에서 조선시대에 이르기까지의 토기(土器), 백자(白磁), 기와(器瓦), 철족(鐵)등의 유물이 다수 발견되었다.

최근 오두산성은 문헌적으로, 고고학적으로 백제의 관미성(關彌城)일 가능성이 제기되어 주목받고 있는데 백제의 북방 전초기지였던 관미성은 병신전쟁(丙申戰爭?396)에서 고구려 광개토왕의 수군이 백제의 아신왕(阿辛)을 치고 수도 위례성(慰禮城)을 함락시키기까지 광개토왕의 남하정책 경로를 밝혀주는 중요한 단서가 된다.

2. 칠중성(七重城)

지정번호: 사적 제437호

지정일 : 2001년 12월 4일

소재지: 파주시 적성면 구읍리 산148외

조성시기: 삼국시대

소재지: 적성면 구읍리

칠중성은 적성면 구읍리 중성산(重城山)에 있는 삼국시대의 산성이다. 칠중성이 자리 잡고 있는 중성산은 해발 149미터에 불과한 야산이지만 서쪽으로는 자장리, 동쪽으로는 율포리, 북쪽으로는 주월리가 위치하고, 앞으로는 임진강의 물줄기를 한눈에 내려다 볼 수 있을 뿐만 아니라 송악산, 감악산, 파평산이 한눈에 들어오는 입지 조건을 갖추고 있다. 따라서 국경분쟁이 심하던 삼국시대에는 중요한 전략 요충지였으며, 이를 반증하듯 삼국사기』에 많은 기록을 남기고 있는 산성이다. 또한 이곳은 원래 고구려 칠중현(七重縣)으로 『동국여지승람東國輿地勝覽』에 의하면 칠중성과 중성(城)의 구별이 있는데 칠중성은 현의 치소이며 삼국시대에는 임진강을 칠중하(七重河)라 불렀다고 한다. 칠중성은 신라 선덕여왕 때부터 북쪽 경계의 요지로서 신라? 고구려의 교통 요충지였다.

칠중성은 중성산 정상부와 남서쪽에 있는 봉우리를 연결하여 축조한 테뫼식 산성으로 둘레 603m, 남북 폭 198m, 동서 폭 168m다. 정상부를 비롯한 성 내부의 상당 부분이 훼손되어 있으나 성벽의 잔존 상태가 매우 양호하며 문터 3개소, 건물터 5개소, 우물터 2개소 등이 남아 있다. 또한 '칠'자가 새겨진 평기와와 삼국시대 유물이 다량으로 출토되는 등 우리나라 고대사의 많은 문제를 해결할 수 있는 역사적?학술적으로 중요한 유적이다.

3. 월롱산성(月籠山城)

월롱산성지月籠山城址

월롱산성지月籠山城址

지정번호 : 경기도 기념물 제196호

지정연월일 : 2004년 5월 17일

소재지 : 월롱면 덕은리 산 138

월롱산은 탄현면 금승리와 월롱면 덕은리, 야동동에 걸쳐 솟아 있는 해발 246m의 산이다. 월롱산은 크게 두 개의 봉우리로 나누어져 있는데 월롱면 덕은리와 야동동 쪽을 '파주 월롱산'이라 하고 탄현면 금승리 쪽을 '교하 월롱산'이라 부르기도 한다.

월롱산은 그리 높진 않지만 임진강 건너편으로 산줄기가 한눈에 들어오고, 멀리로는 장단반도, 가깝게는 오금리 벌판이 한눈에 내려다보이는 천연 요새와 같은 곳이다.

전체 길이는 1,315m, 넓이는 1만여 평에 이르는 월롱산성은 산 정상부 내성과 함께 동쪽 능선 모양을 따라 둘러진 외성으로 구성돼 있다. 산에 테를 두른 듯 성을 쌓은 전형적인 테뫼식 산성이다. 테뫼식 형태는 한성백제의 전형적인 축성 방법으로 이 산성 주변에만 10여 곳이 발굴됐다. 1994년과 1999년의 지표 조사 결과, 3~4세기 중반의 회청색 격자문 토기들이 쏟아져 나왔고 승석문 토기 조각과 회백색 연질 토기 조각이 잇따라 발견됐다.

이 유물들로 미뤄 월롱산성은 한성백제의 전성기를 구가하던 제8대 고이왕부터 제13대 근초고왕 때 주로 활용된 것으로 추정된다. 특히 백제의 정복군주인 근초고왕 때 많은 병사들이 주둔했던 것으로 보인다.

월롱산성은 서쪽이 암벽으로 구성됐다. 외벽(외성)은 거의 20m 이상의 절벽인 자연지형을 이용했고 내성을 쌓았던 정연한 석축은 거의 보이지 않으며 이곳저곳에서 일부 석축 흔적이 눈에 띌 뿐이다. 문지는 동문지와 서남문지, 서북문지, 북문지 등으로 확인됐고 동문지와 북문지를 제외한 서남북문지는 자연암반을 계단 모양으로 깎아 조성된 것으로 조사됐다.

4. 덕진산성(德津山城) 소재지: 군내면 정자리

『대동여지지』, 『신증동국여지승람』,『조선고적조사보고」등에 기록이 나온다. 종합해 보면 “현의 남쪽 15리의 강변에 위치한다. 초축 연대는 알 수 없으나 석축이 파괴된 지 오래이다. 광해군 때 수축했으나 그 후 다시 폐지되었다.”는 내용이다.

또한 그 위치를 임진강 하류 서북쪽 약 10리 지점에 있는 덕진산으로 추정하였는데, 현재는 군내면 정자리 산 1, 2번지이다. 이곳은 지형상 임진강이 북쪽으로 굽이쳐 단애를 이루는 곳이므로 강의 남쪽을 두루 조망할 수 있는 좋은 입지이다.

성은 내성과 외성의 이중구조를 가지고 있는데 내성은 수내나루 쪽으로 뻗은 능선과 산봉우리들을 둘러싸고 있는 포곡식성이고, 외성은 내성과 연결되어 초평도 방향의 능선을 따라 축조되었다. 외성은 내성보다 보존상태가 양호하여 길이 1m, 높이 4m 정도의 석축이 남아 있다. 유물로는 와편과 토기편이 수습되었는데 삼국시대까지 연대가 올라가는 와편이 보인다.

이 지역은 초평도가 있어 강폭이 좁아지므로 비교적 도하가 용이한 곳으로서 북상세력을 저지하고자 축조된 것으로 보이며 이는 고구려 계통의 와편이 내성의 성벽 기단부에서 다수 발견됨으로 보아 고구려에 의해 4~5세기경에 축조된 것으로 보인다. 조선 광해군 때 다시 주목되어 외성을 축조하게 되었는데 이는 임진왜란시 왜군의 임진강 도하를 막지 못한 데서 교훈을 얻어 임진진의 보수와 함께 추진되었던 것으로 보인다.

5. 육계토성(六溪土城) 소재지: 적성면 주월리

적성면 주월리 육계동 산 99번지에 위치하는 토축의 방형 평지성으로 임진강이 크게 우회하는 지점에서 북쪽으로 튀어나간 곳에 자리잡고 있어 동쪽으로 여울목을 건너오는 적을 북쪽에 있는 칠중성과 연합해 격퇴하고 서쪽의 돌다리에서 파주로 쳐들어 온 적을 금파리의 토성과 함께 합쳐 격퇴하던 제1선의 보루였다.

강변 저지대에 인공적으로 축조하여 강변 쪽으로 높이 3m, 길이 700m 정도의 토벽을 쌓았다. 내성과 외성으로 이루어져 있는데 강변 쪽으로 내성이 편향이 되어 위치하고 동쪽과 남쪽으로 외성이 넓게 둘러싸고 있으며 외성에는 동서? 남문의 흔적이 있다. 『적성현지』, 『대동지지』,『여지도서』등에서 기록이 보이고 있는데, 현의 서쪽 7리에 있으며 주위가 7,692척에 달하고 장단의 호로탄고루와 더불어 임진강을 사이에 두고 있다고 한다.

『적성현지』에 의하면 “성 내부에는 사람들이 옛 궁궐터 혹은 고려조의 이궁터라고 하는 건물초석이 있으며, 속전에 의하면 당장수 설인귀가 이곳에서 출생하였다고 하나『唐書』에 의하면 설인귀는 용문 사람으로 여기에 그 비가 세워졌다는 것은 어리석은 이야기이다. 그리고 術人李毅信은 성 옆의 백옥봉 아래에 집을 짓고 살았으니 그 집자리가 남아있다.”는 기록이 보인다.

성의 초축연대는 정확하지 않다. 읍지의 설인귀 관련 기사를 믿지 않는다 하여도 설인귀가 삼국통일과 관련있는 인물임을 고려해 볼 때, 그가 태어났을 때라면 삼국통일 이전이 되므로, 축성시기를 삼국시대의 어느 때로 가정해 볼 수 있다. 아울러 성의 축조방법이, 지금은 거의 훼손이 되었으나, 풍납리 토성, 왕궁리 토성과 같이 백제계의 토성에서 그 예를 찾아볼 수 있는 평지에 위치한 판축기법의 토성이라는 점도 그런 짐작을 뒷받침해 준다.

이 성의 동남쪽에 위치한 칠중성과 연관지어 모성과 자성의 관계로 보려는 견해도 있음을 고려해 보면 백제계 토성이라는 짐작이 더욱 굳어진다. 삼국시대에 이어 고려시대에도 방어용 성으로 이용되었음은 거란족 침입 때에 격전을 치룬 곳이라는 전설로도 알 수 있다. 성 내부는 대부분 경작지화 되어 있고 군부대가 들어서 있어서 성의 보존상태는 매우 좋지 못하다. 앞으로 발굴조사가 실시된다면 토성의 정확한 성격을 파악할 수 있음은 물론 이곳의 지형상 특징으로 보아 금파리 구석기 유적지에 이어 파주지역에서 또다른 구석기 유적지로 등장할 가능성이 크다.

6. 호로고루성(瓠蘆古壘城)

소재지: 연천군 장남면 원당리

소재지: 연천군 장남면 원당리

문화재명: 호로고루성지

지정별 : 기념물 제174호

지정일: 2000. 6.

호로고루는 개성과 서울을 연결하는 중요한 길목에 위치하고 있으며, 원당리에서 임진강으로 유입되는 지류가 흐르면서 형성된 현무암 단애 위에 조성되었다. 호로고루의 어원에 대해서는 '이 부근의 지형이 표주박, 조롱박과 같이 생겼다. "하여 호로고루라고 불린다는 설과 "고을"을 뜻하는 '홀(호로)'와 '성'을 뜻하는 '구루'가 합쳐져 '호로고루'가 되었다는 설이 있다.

경기도 지역에서 조사된 고구려 관방유적 중 당포성, 은대리성과 함께 3대 평지성 중 하나이다. 호로고루 동쪽 벽은 현무암대지의 동쪽부분을 막아 조성한 것으로 가장 높은 부분이 10m로 성벽위에서는 주변지역은 물론 임진강의 절경을 바라볼 수 있다.

호로고루에 대한 1차 발굴조사는 2000년 11월부터 2002년 5월까지 이루어져 성벽의 축성방식과 구조에 대한 확인이 이루어졌다. 호로고루 성벽 전체둘레는 401m로 남벽1629m. 북벽146m, 동벽93, 1m로 내부 면적은 606m2이며 약 28m 높이의 현무암 절벽에 위치하고 있다. 동쪽벽은 여러 번에 걸쳐 흙을 다져 쌓은 위에 돌로 성벽을 높이 쌓아 올려 석성과 토성의 장점을 적절하게 결합한 축성술을 보여주고 있다.

박물관을 찾아서

파주시 농경유물관, 영집궁시박물관, 두루뫼 박물관 등 파주 관내에 있는 테마박물관을 찾아서 관람하고 박물관별 전시 유물의 특징을 알아본다

파주시 농경유물관

명칭: 농경유물전시관

명칭: 농경유물전시관

주소: 경기도 파주시 아동동 91-6

연락처: 031-940-4901(농업기술과)

농경유물전시관은 도시화의 물결 속에 사라져 가는 전통 농경문화 유산에 대한 견학을 통해 우리 문화의 자긍심을 높이고 나아가 후대에게 농업의 올바른 이해를 촉진시켜 농업의 중요성을 고취하기 위해 1997년 10월 31일 개관했다.

파주시 아동동 농업기술센터 내에 위치한 이곳은 특히 교육적 가치가 높은 203종의 농경유물 466점과 52종의 짚풀 공예품 177점이 관련 사진 및 조형물들과 함께 전시되어 있어 관광객들의 이해를 돕고 있다.

주요 전시 유물에는 갈이연장, 삶기 연장, 씨뿌리기 연장, 김매기 연장, 거름내기 연장, 물대기 연장, 거두기 연장, 타작 연장, 말리기 연장, 방아 연장, 나르는 연장, 갈무리 연장, 축산 연장, 짚?풀가공 연장, 식품가공 연장, 길쌈 연장, 계량 연장 등이 있다.

영집궁시박물관

명칭: 영집궁시박물관

명칭: 영집궁시박물관

주 소: 경기도 파주시 탄현면 법흥리 242

연락처: 031-944-6800/www.arrow.or.kr

영집궁시박물관(문화관광부 등록 제173호)은 수대에 걸쳐 가업으로 전통화살장인의 길을 걸어온 국가지정중요무형문화재(重要無形文化財) 제47호 궁시장(弓矢匠) 영집(楹集) 유영기(劉永基) 기능보유자가 설립한 대한민국 유일의 활 화살 전문박물관이다.

박물관 전시장에는 각종 활(弓)과 화살(矢) 및 쇠뇌(弩), 그리고 활쏘기에 필요한 각종 용품, 화살 제작도구와 재료, 근대 장인과 한량의 유품, 중국, 인도, 영국, 인디언 등의 외국자료 등 다양한 궁시관련 유품이 전시되어 있다.

약 300평의 박물관 야외에서는 한국의 전통 활쏘기와 쇠뇌쏘기를 체험할 수 있는 체험의 장을 비롯해 휴식공간을 갖추고 있어 다양한 활쏘기 문화를 직접 보고 느끼며 휴식할 수 있도록 조성되어 있다.

박물관 주변은 임진강(臨陳江)과 한강(漢江)이 만나 서해로 흘러 들어가는 천혜의 자연환경을 갖춘 곳으로 자유로(自由), 오두산통일전망대(烏頭山統一展望) 고려통일대전(高麗統一大殿臺), 헤이리 아트밸리, 축구 국가대표 트레이닝센터, 영어마을 등 각종 문화시설들이 위치하고 있다.

두루뫼 박물관

두루뫼 박물관

두루뫼 박물관

경기도 파주시 법원읍 법원리 139-5

연락처: 031-958-6101~2

http://www.durumea.org

경기도 파주시 법원읍 초리골에 자리를 잡은 두루뫼 박물관은 경제성장을 앞세운 현대화 물결에 밀려 우리 조상의 손때 묻은 생활용품들이 사라져 가는 것을 안타까워한 소설가 강위수 선생이 집념을 가지고 30여 년간을 한점, 두점 모아서 전시해 놓은 민속생활사박물관이다. 소장품은 원삼국, 삼국시대의 토기를 비롯해서 근래에 이르는 옹기류와 목물 등 1천5백점의 민속생활용구로 구성된다.

고향과의 만남 뒤 울안, 토담을 끼고 양지쪽에 자리를 잡은 장독대, 볏짚으로 만든 터주가리를 중심으로 키순대로 옹기종기 정답게 모여앉은 큰 독, 작은 독 오지항아리, 우리 선인들의 숨결이 밴 그것들은 우리 국토의 특징인 유연한 굴곡의 산자락과 초가마을, 바람과 •구름과 주변환경이 조화되고 자연과 어울리는 특성을 지닌다.

그리고 각지고 모난데 없는 우리의 옹기문화에는 자연을 거슬리지 않고 순리대로 살아온 우리 조상의 심성이 깃들어 있다. 두루뫼 박물관에서는 장독대와 초가사랑방, 신당, 헛간을 비롯해서 솟대, 터주가리, 업양가리 등 기억 저편에 편린으로만 남아 있던 고향의 그것들과 만날 수 있다.

박물관 행사 학생층의 단체관람 시에는 체험교육 프로그램으로 새끼 꼬기, 이엉 엮기, 모닥불에 감자 구어 먹기, 윷놀이, 제기차기, 널뛰기 등을 할 수 있다.

민통선내 문화유적 답사

허준선생묘, 고려벽화묘, 마애사면석불, 장단향교지 등 민간인통제선 안쪽에 있어 방문하기가 쉽지 않아 잘 알려져 있지 않는 유적들을 찾아서 그 의미를 알아본다.

서곡리(瑞谷里) 고려벽화 묘

지정번호: 향토유적 제16호 지정일 : 2001년 12월

21일

지정번호: 향토유적 제16호 지정일 : 2001년 12월

21일

소재지 : 진동면 서곡리 산 112

소유자: 안동권씨 종중

조성시기: 고려 후기 정종 2(1400년)

진동면 서곡리 산 112번지에 위치하고 있다. 서곡리 마을의 동남쪽으로 해발 90m의 야산 정상부에서 남쪽으로 흘러내린 세 갈래의 구릉 중 그리 높지 않은 가운데 구릉의 능선상에 2기의 분묘가 있다. 이 분묘는 청주 한씨 종중무덤으로서 도굴분으로 신고되어 1991년 문화재연구소에서 발굴조사를 실시함으로써 고려시대의 벽화묘임이 밝혀지게 되었다. 2기의 분묘는 좌우로 경사가 심한 능선 위의 좁은 평지에 능선의 비탈을 따라 위 아래 남북방향으로 일직선을 이루고 있으며 아래의 분묘가 1호, 위의 것이 2호묘이다.

1호묘는 뒷면이 2호묘의 전방에 구축한 축대에서 80cm 앞쪽에 위치하고 2호묘와 북으로 일직선을 이루고 있으며 구릉 비탈을 L자형으로 파서 평탄하게 정지한 장방향의 평지에 축조하였으며 2호묘는 북에서 남으로 비스듬히 내려가는 구릉의 사질토 비탈을 L자형으로 파서 평탄하게 정지한 좁은 평지에 축조하였다. 묘역은 대략 동서남북향으로 방형을 이루고 묘역은 안은 거칠게 다듬은 화강암 장대석을 동서로 길게 5열로 배열하여 위에서부터 아래로 내려오며 계단형으로 낮아지는 5개의 장방형 단을 만들었다. 단의 중앙에는 상석이 있고 상석 앞에는 장명등과 비석, 그리고 문인석과 석수가 배치되어 있다.

◎ 1호묘(벽화묘) 분구의 외형은 반구형이고 평면은 원형이며 높이는 150cm, 지름은 420cm이다. 내부주체인 석곽은 평면이 장방형이고, 동·서· 북 3벽과 천청석(門扉石) 등은 모두 안쪽면을 잘 다듬은 거대한 화강암 판석을 이용하였으며 석곽의 크기는 길이 285cm·너비 128cm이다.

석곽은 구릉의 비탈을 L자형으로 파서 평탄하게 정지한 평지의 자연암반층에 마련한 길이 394cm,너비(동서)202cm, 깊이 103cm 크기의 장방형 수직광 안에 축조하였는데 석곽의 동서벽은 각각 크고 작은 판석 2장으로, 북벽은 크고 작은 판석3장으로 구축하였고 천장에는 판석 3장을 가로로 놓아 덮었다.

석곽은 동벽은 너비가 좁은 판석 1장을 토광 바닥에 놓고 그 위에 길고 넓은 거대한 판석 1장을 올려 놓았으며 서벽도 동벽과 동일하게 좁은 판석 위에 거대한 판석을 올려 놓았다. 북벽은 토광 바닥에 너비가 좁은 작은 판석 한 장을 올려놓고 그 위에 너비가 넓고 방형에 가까운 큰 판석 1장을 올려 놓은 다음에 다시 너비가좁은 판석 한 장을 올려 놓아 구축하였다. 천장에는 폭은 좁으나 길이가 아주 긴 판석 3장을 가로로 놓아 덮었다. 그리고 남벽 쪽에는 한변의 길이 130cm인 장방형판석 1장으로 이루어진 문비석을 세워 막았는데 문비석 안쪽 좌우 가장자리와 접하는 동서벽석 남쪽끝 안쪽 모서리에는 각각 L자형의 문홈을 파서 턱이 지게 하여 문비석이 단단하게 고정되도록 하였다.

석곽의 바닥에는 한 변의 길이 35cm, 두께 4.5cm인 정방형의 경질흑갈색 전을 깔았으나 이미 거의 없어지고 석곽 입구 가까운 바닥에 6장, 안쪽 바닥에 1장이 남아 있을 뿐이다. 특히, 이 제1호묘 석곽의 동·서·북 3벽 내면과 문비석 내면에 각각 인물상이 그려져 있고 천정석 중앙에는 星辰圖가 그려져 있다. 벽화의 배치상태를 보면 동서벽 내면에는 입구 가까이에서 북벽 쪽을 향하여 각각 26cm의 간격을 두고 5명의 인물상을 일렬로 그렸는데 맨 앞쪽 북벽 가까이의 동서벽면의 인물상은 정좌상이고 나머지 인물상은 모두 입상이다. 또 북벽면과 문비석 내면 중앙에도 각각 1명의 인물정좌상을 그렸다. 천정의 성진도는 가로로 놓은 천정석 3매 중 중앙에 놓인 천정석 내면에 그려져 있다.

벽화는 돌벽면에 음각선으로 인물상의 윤곽을 잡고 그 위에 묵선을 그어 그렸는데 얼굴의 세부와 손에 쥔 笏, 넓은 소매의 주름 등은 잘 다듬은 돌벽면에 직접 묵선으로 그렸고 머리에 쓴 책으로 보이는 帽와 코, 입술, 볼 등과 긴 옷고름, 허리에 맨 넓은 띠 등은 먹선으로 밑그림을 그린 다음 붉은색으로 채색하였다. 그러나 벽화는 침수에 의하여 묵선. 채색 등이 거의 씻겨져 대부분의 벽화가 분명하지 않고 북벽의 인물정좌상과 동·서벽면의 입구 가까이에 그린 인물입상 및 천정의 성진도만이 잘 남아 있다.

* 동벽 인물상 : 입구에서 북벽을 향하여 일정한 가격을 두고 일렬로 그려져 있는 5명의 인물상 중 가장 잘 남아 있는 입구 가까이의 인물입상은 벌린 입에서 가느다란 혀를 길게 내밀고 있는 뱀의 대가리를 頂部에 그렸으며 책으로 보이는 붉은색 모를 쓰고 긴 붉은 옷고름을 맨 오른섶에 소매폭이 넓은 우임활유포를 입고 폭이 넓은 붉은 띠를 허리에 맸으며 소매에 가린 두 손으로 홀을 쥐고 서 있는데 어깨를 약간 앞으로 꾸부린 자세이다. 입구 쪽을 바라보고 있는 얼굴은 넓고 진한 눈썹을 높게 붙였으며 눈동자는 유난히 동그랗고 긴 눈매는 약간 위로 올라가 있으며 압가에 미소를 짓고 있으나 엄한 인상을 준다. 그리고 둥그스럼한 코, 작은 입술, 양쪽 볼 등은 붉게 칠하였으며 팔자수염과 턱수염은 잘 다스려졌다.

두 번째 인물입상은 훼손이 심하여 잘 알 수가 없고, 세 번째와 네 번째 인물입상 2명은 붉게 칠한 모 · 옷고름 • 띠 · 포의 윤곽묵선이 약간 남아 있을 뿐 세부는 알기 어려우며 북벽 가까이 다섯 번째 인물상은 오른쪽 어깨선과, 앉은 자세일 때 좌우로 튕겨나오는 무릎을 그린 타원형 윤곽 먹선이 잘 남아 있어 정좌인물상임을 알 수 있게 한다.

* 서벽 인물상 : 서벽도 동벽과 마찬가지로 입구에서 북벽을 향하여 일정한 간격을 두고 5명의 인물상이 그려져 있는데 입구 가까이의 인물입상은 비교적 잘 남아 있으나 유감스럽게도 다리 아랫부분과 옷자락은 석곽 바닥에 쌓인 토사에 덮여 지워져 알 수가 없었다.

이 인물입상은 염소의 대가리 부분을 정부에 그렸고 책으로 보이는 붉은색 모를 쓰고 긴 붉은 옷고름을 맨 오른섶에 소매폭이 넓은 우임활유포를 입고 폭이 넓은 붉은 띠를 허리에 맸으며 소매에 가린 두 손으로 홀을 쥐고 입구쪽을 향하여 단정하게 서 있는 입상이다.

얼굴은 둥글넓적하고 비교적 큰 눈에 높게 붙인 눈썹이 희미하게 남아 있으며 둥그스름한 코, 작은 입술, 양쪽 볼 등은 붉게 칠하였고 수염, 턱수염은 다스려졌다. 그 다음 3명의 인물입상은 얼굴의 윤곽선이 흐려서 ᅦ부를 알아보기 어려우나 붉은색 모, 포, 붉은 띠 등은 잘 남아 있어 앞의 인물입상과 동일한 옷차림을 알 수 있다. 북벽 가까이의 다섯 번째 인물상은 앉은 자세의 무릎 윤곽선이 희미하게 남아 있어 좌상임을 알 수 있다.

* 북벽 인물상 : 이 무덤의 벽화 중 가장 잘 남아 있는 인물좌상이다. 인물좌상은 크고 작은 판석 3장으로 구축한 북벽의 중앙에 그려져 있는데 머리에 쓴 모의 상반부는 맨 위에 놓인 판석의 하단 가까이에 그렸고 중간의 크고 넓은 판석에는 모의 하반부에서부터 앉아 있는 인물의 자세를 그렸다.

이 정좌한 인물은 서쪽으로 돌린 쥐대가리를 정부에 그렸고 책으로 보이는 붉은색 모를 썼으며 긴 붉은 옷고름을 맨, 오른섶에 소매폭이 넓은 우임활유포를 입고 폭이 넓은 붉은 띠를 허리에 맸으며 오른손으로 홀을 비스듬히 쥐고서 앞을 바라보고 단정하게 않아 있다. 얼굴은 넓고 길며 높게 붙은 진한 눈썹에 큰 눈을 하고 코끝은 둥그스름하나 콧등은 곧고 길며 붉은 입가에 팔자수염을 길렀고 잘 다듬은 긴 턱수염은 옷깃을 가리고 있다.

육중하고 위풍이 당당한 풍모의 인물정좌상이다. 그리고 이 인물정좌상은 주인공상을 정실 또는 현실의 북벽에 배치한 고구려 고분벽화와 동일하게 석곽 북벽 중앙에 배치하였고 또 좌우 측벽에 그린 인물입상은 덕흥리 벽화고분의 전실 서축벽에 그린 13군태수가례도와 흡사한 면을 지니고 있어 제1호묘의 피장자인 주인공상으로 추정된다.

* 문비석 인물상 : 문비석 상단부가 제껴져 30cm 정도 벌려져 있어 이곳으로부터 흘러들어간 토사와 침수 등에 의하여 벽화는 심하게 훼손되어 앉은 자세인 무릎의 윤곽선이 약간 남아 있을 정도여서 세부는 알 수가 없다.

* 천정석 성진도 : 천정에는 장방형의 큰 판석 3장을 덮었는데 중앙에 덮은 천정석 안쪽면에 굵은 음각선으로 원을 돌려 천공을 표현하고 그 원 안에 북두칠성과 삼태성을 음각하였다. 별들은 얕게 음각한 동그라미 먹선으로 테를 돌리고 그 속에 백회를 칠하여 표현하였다. 그리고 북두칠성은 7개의 별들을 평행먹선 사이에 백회를 칠한 흰 선으로 연결하여 국자 모양의 별자리를 표현하였고 삼태성은 3개의 별을 일정한 사이를 두고 길이로 배치하였다. 국자 모양의 북두칠성은 동서로 길게 놓였는데 동쪽의 국자바가지 쪽은 북쪽으로, 자루끝은 서쪽으로 향하였다. 삼태성은 이 자루의 중간쯤 아래에 남북으로 길게 배열되어 있다.

각 인물들은 머리에 쓴 모자의 가운데 부분에는 四神과 마찬가지로 방위의 수호신인 십이지상을 방향에 맞추어 그렸다. 이와 같이 모 또는 관에 12지신상을 그린 벽화묘에는 수락암동 제1호분, 법당방고분 등의 고려벽화묘가 있다. 이처럼 무덤의 4벽에 12지신상을 그려 넣고 천정에는 별을 그려 넣은 것은 무덤의 내부를 일종의 소우주적인 공간으로 간주하여 사자의 영혼이 향하게 되는 천상의 세계를 나타내는 삼국시대 이래의 전통이다.

특히, 이곳에서 발견된 벽화는 지금까지 발견된 것과는 다른 점이 있어 주목된다. 즉, 종래의 고분들에서는 북벽에 구(동)와 亥(서)를 동벽에 丑 寅卯辰, 남벽에 巳(동)와 午(서)를, 서벽에 未 申酉戌을 표현하여, 동벽과 서벽에 각기 넷씩, 그리고 남벽과 북벽에 각각 둘씩 배치하였는데 비하여 이곳은 북벽(子)과 남벽(午)에는 오직 하나씩만 배치하고 동벽(丑寅卯辰巳)과 서벽(未.申酉戌亥)에는 각각 다섯씩을 배치하고 있다. 12지신들은 꼬리가 달린 빨간모자 ·포·붉은색의 장삼을 착용하고 있으며 한결같이 긴 홀을 빗겨들고 있어 마치 死者에 시종하고 있는 듯한 모습을 보여주며 얼굴은 이마가 좁고 볼이 넓어서 둔중한 인상을 풍긴다.

얼굴의 묘사는 고졸하고 섬세한 선으로 이루어져 있는데 비해 몸의 의습은 활달하고 숙달되어 대조를 보이고 있으며 의습의 선이 유연한 한편, 관모 · 얼굴·폐슬에 붉은색이 칠해져 있지만 전반적으로는 백묘화의 전통을 강하게 지니고 있다.

◎ 2호묘 2호묘는 1호묘와 마찬가지로 분구의 외형은 반구형이고 평면은 원형이며 분구기저부에는 거칠게 다듬은 화강암 석재로 호석을 1단 돌렸으며 분구의 높이는 160cm, 지름은 430cm이다. 분구의 내부주체인 석곽은 평면이 장방형이며 동·서·북 3벽과 문비석은 모두 거대한 판석 1장을 이용하여 구축하였으며 천정에는 거대한 장방형 판석 1장을 덮었는데 석곽의 크기는 길이 145.5cm, 너비 94cm, 높이 8cm이다.

석곽은 구릉의 비탈을 L자형으로 파서 평탄하게 정지한 좁은 평지에 장방형의 수직광을 파고 그 광 안에 잘 다듬은 거대한 판석 1장씩을 세워 동?서?북 3벽을 구축하고 천장에도 거대한 판석 1장을 덮었으며 남벽 쪽은 거대한 방형 판석 1장으로 이루어진 문비석을 세워 막았는데 문비석을 단단하게 고정시키기 위하여 동.서벽석과 천장석의 남쪽 모서리에 각각 L자형의 문홈을 파서 턱을 지게 하고 문비석을 세워 끼웠다. 석곽 구축에 쓰인 석재는 화강암 판석이다. 석곽 안쪽 벽면에는 회칠을 하였으나 거의 박락되었고 바닥에는 길이 3cm, 너비 15.9cm, 두께 3.3cm의 경질흑갈색 塼(전)을 깔았는데 중앙에는 가로로 1줄, 좌우에는 세로로 2줄이 있으나 중앙과 문비석 가까이에 깐 몇 장은 없어졌고 문비석도 윗부분이 제껴져 그 앞쪽 벽에 비스듬히 기대어 있다.

2호묘의 경우도 1호묘와 마찬가지로 이미 도굴로 인해 훼손이 심한 상태여서 남아 있는 유물이 별로 없었는데 지석편. 靑磁元철제못. 인공편 등이 발견되었다. 지석편 중 1은 篆書 刻字되었고, 다른 1片은 楷書로 '邵'(소)가 되어 있다. 그러나 나머지는 이미 유실되어 묘 주인공에 대해서는 알 수 없었다. 중篆書體의 파편 위쪽은 치석흔적이 뚜렷하여 지석 상단으로 드러났고, 이 篆는題額 일부로 판단되었다. 해서체인 邵는 벽화묘 출토 지석에 새겨진 각자보다 세련되지 못하여 掘한 맛이 있다. 이점은 전서체 刻字에서도 비슷한 경향을 보여주었다.

청자는 청자화형접시 1점만 출토되었다. 출토위치는 묘내 서북모퉁이로, 바닥전돌보다 10cm 위층에서 나타났다. 노출 당시 30cm 범위에서 모두 파편 상태였으나 남은 파편이 모두 복원되어 기형파악이 가능하게 되었다. 철제 관정은 20여 점 가량으로 인골 출토지점과 비슷한 위치를 나타냈고 대부분 목질이 부착되어 있었다. 동전은 1점만 출토되었고, 출토지점은 묘내 남서모퉁이 바닥층이었다.

허준선생 묘

지정번호 : 경기도 기념물 제128호

지정번호 : 경기도 기념물 제128호

지정일 : 1992년 6월 5일

시대 : 조선 중기 광해군 7년(1615)

소재지 : 진동면 하포리 산129

조선시대의 대표적인 명의(名醫) 허준(許俊 1546~1615)선생의 묘이다. 선생의 본관은 양천(陽川), 자(字)는 청원(請願), 호는 구암(舊巖)이다. 용천부사(龍川府使)를 지낸 허론(許論)의 서자로 선조(宣祖) 7년(1574) 내의원(內醫院)에 들어간 후 봉사(奉事)를 거쳐 전의(典醫)로 발탁되어 왕실의 진료에 많은 공적을 세웠다. 선조 25년(1592) 임진왜란(壬辰倭亂) 때 어의(御醫)로서 왕을 의주까지 모셨으며 1604년 충근정량호성공신(忠勤貞亮扈聖功臣) 3등이 되었고 1606년 양평군(陽平郡)에 봉해졌고 숭록대부(崇祿大夫)에 가자(加資)되어 의인(醫人)으로는 최고의 명예를 누렸다. 1608년 선조가 승하(昇遐)하자 치료를 소홀히 했다는 죄로 파직. 유배를 당했다가 광해군(光海君) 원년(1609)에 다시 복직되었다. 저서로는 『동의보감(東醫寶鑑)』, 『언해구급방(諺解救急方)』,『언해두창집요(諺解痘瘡要)』등이 전한다.

광해군 2년(1610) 16년의 연구 끝에 이루어진 동의보감(東醫寶鑑)』은 우리나라는 물론 일본, 청나라 등지에서도 간행 보급되어 조선의학 내지 동양의학의 성전(聖典)이 되었다. 선생은 우리나라가 낳은 대표적인 명의(名醫)? 의학자로서 한의학(韓醫學) 중흥의 거봉(峰)이자 동양의 의성(醫聖)으로 이름이 높았으며 별세후 숭록대부에 추록(追錄)되었다.

그 동안 선생의 묘는 확인되지 않다가 1991년 9월 30일 재미 고문서 연구가 이양재씨등이 『양천허씨족보』에 기록된 “진동면 하포리 광암동 선좌 쌍분”이라는 내용을 바탕으로 군부대의 협조를 얻어 조사한 결과 발견되었다. 묘역은 약 50평의 규모로 우측 묘는 부인 안동김씨(安東金氏)의 묘로 추정된다. 이들 두묘위에 허준선생의 생모의 묘로 추정되는 묘가 한 기 더있다. 묘소에는 묘비(墓碑), 문인석(石), 상석(床石), 향로석(香爐石) 등이 배치되어 있으며 원래의 묘비는 두쪽으로 파손되어 땅속에 매몰되어 있었다. 발굴당시 원비의 마모된 비문가운데 『陽平□□聖功浚』 글자가 새겨져 있어서 선생의 묘인 것이 확인되었다.

마애사면석불

지정번호:경기도 유형문화재 제156호

지정번호:경기도 유형문화재 제156호

지정일 : 1995년 8월 7일

시대: 고려시대

소재지 : 진동면 동파리 산 31-1

소유자 : 국가

이 마애사면석불(磨崖四面石佛)은 천연의 화강암 바위에 동서남북 네면으로 다듬어 각면에 한구씩의 불상을 새겨 넣은 고려시대(高麗時代) 사방석불(四方石佛)이다. 이 사방석불(四方石佛)은 얼굴과 손모양이 많이 마모되었지만 각 상(傷)의 세부는 분명한 편이다. 불상의 크기는 동면상이 111cm, 서면상이 90cm, 남면상이 99cm, 북면상은 가장 큰 126cm이다. 각 상들은 모두 두광(頭光)과 원형신광(原形身光)을 갖추고 연꽃모양 위에 책상다리를 하고 앉아 있다. 손모양은 전통적인 사방불과 달리 밀교(密敎)의 금강계(金剛界) 사방불의 손모양을 하였는데, 동면은 촉지인(觸地印)을 한 아촉여래(阿觸如來)로, 서면은 선정인(禪그定리印고)의 아미타여래(阿彌陀如來)로, 남면은 오른손을 내려 손가락을 편 보생여래(寶生如來)로, 북면은 두손을 안쪽으로 모은 듯해서 불공성취여래(不空成就如來)로 추정된다. 주변에는 절을 하던 배례석(拜禮石)과 계단이 남아 있어 당시의 신앙처였음을 말해준다.

이 마애사면석불(磨崖四面石佛)은 현재 가장 북쪽에 위치한 사방불(四方佛)로 알려져 있으며, 통일신라(統一新羅) 사방의 모습과는 다소 달라 고려말(高麗末) 라마계 도상(圖傷)이 유입되기 이전에 조성(造成)된 고려전기(高麗前期) 사방불(四方佛)이기 때문에 불교(佛敎) 및 사상연구(思想研究)의 귀중한 예이다.

현재 이 지역은 민간인 출입통제지역으로 보호각(保護閣)을 지어 보호하고 있다.

장단향교지(長湍鄕校址)

소재지: 군내면 읍내리

소재지: 군내면 읍내리

파주지역에 건립되었던 향교는 적성향교, 파주향교, 교하향교, 장단향교 등이 있다. 다른 향교들은 지정문화재로서 보호되고 있으나 장단향교는 훼철되어 그동안 그 터가 남아있는 것만 알려질 뿐 정확한 위치조차 알 수 없었다.

그러나 최근 장단향교지가 발견되어 확인한 결과 건물의 주초석이 그대로 남아있어 시급한 보호대책과 아울러 복원이 이루어져야 할 것으로 사료된다. 이 향교에서 배향했던 인물은 중국의 五성현(공자, 안자,증자, 자사, 맹자), 孔門十哲, 宋朝六賢 한국의 18賢을 모셨다.

(長湍誌)祠廟條에 따르면 향교의 건물로는 大成殿. 東?. 西?, 대성전의 남쪽으로 明倫堂, 명륜당의 서쪽으로 典祀廳 그리고 東齋. 西齋등이 있었던 것으로 기록되어 있다.